L’état et l’avenir du travail sont au cœur des débats économiques et politiques. La liste des problématiques s’y rapportant donne rapidement le tournis. Robots, mondialisation, institutions du marché du travail, éducation et qualifications, croissance, pouvoir de marché des firmes, etc. Toutes liées, d’une manière ou d’une autre. Le nombre de travaux sur tous ces sujets s’accumule de semaine en semaine, au point qu’une synthèse sur le sujet est rapidement inexhaustive. Si les économistes américains donnent largement le la, beaucoup de travaux européens existent aussi. Alors que Parcoursup vient de passablement échauffer les esprits chez nous, dans un brouhaha fatigant, les recherches des dix ou quinze dernières années donnent un certain nombre d’indications, précieuses et imparfaites, sur le futur plus ou moins proche du marché du travail. Il faut se rendre à l’évidence, même s’il y a beaucoup d’incertitudes, la tendance qui se dessine n’est pas spécialement optimiste.

J’essaie ici de faire le point sur la question de la polarisation du marché du travail, un phénomène que l’on appréhende bien depuis quelques années, mais avec un temps de retard, dans la mesure où des travaux récents semblent désormais montrer une évolution importante, longtemps passée inaperçue et dont les conséquences pourraient être majeures sur les économies et les sociétés.

Au début, il y a eu le progrès technique biaisé

Quand, durant les années 1980, les inégalités de salaires ont commencé à croître de façon significative dans certains pays de l’OCDE, une explication dominante au phénomène a progressivement émergé, sous le vocable de « progrès technique biaisé ». L’idée est que le progrès technologique porté par la révolution numérique ne bénéficie essentiellement qu’aux travailleurs qualifiés, capables d’accroître leur productivité grâce aux ordinateurs. Le travail qualifié et les machines sont complémentaires : plus vous disposez de l’un, plus il est productif de lui adjoindre l’autre. En comparaison, une serveuse de restaurant ou un employé de voirie ne bénéficient pas de l’apport des machines, ou bien moins. Le découplage de l’évolution de la productivité entre les deux groupes de travailleurs se retrouvaient donc dans l’évolution des salaires, accroissant les inégalités existantes. À ce stade, l’idée était qu’il y avait deux groupes impactés différemment : les non qualifiés et les qualifiés. Entre les deux, tout se passait comme s’il existait un continuum : plus on était qualifié (sans être forcément très qualifié), plus on bénéficiait du progrès technique. Dans les pays anglo-saxons, où les salaires sont plus flexibles, cette inégalité se voyait dans les salaires. Dans la plupart des pays européens, où les salaires des non qualifiés ne s’ajustaient pas à leur productivité réelle, en raison de dispositifs institutionnels tels que le salaire minimum, on devait retrouver cette différence dans des écarts de chômage.

Puis vint la polarisation

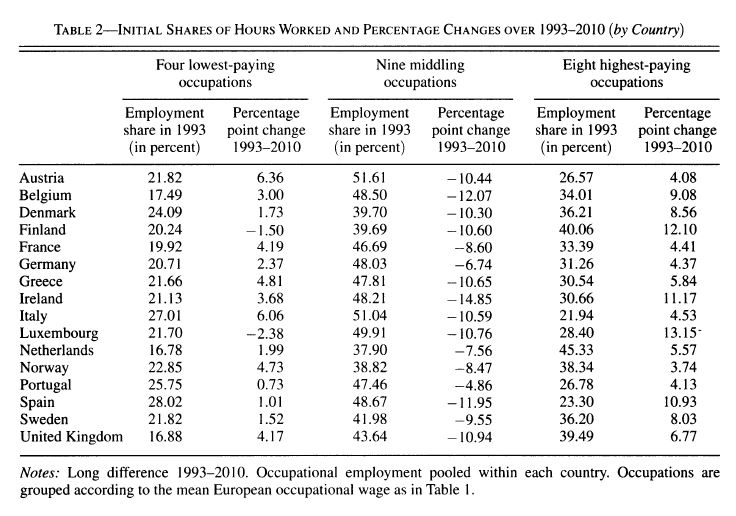

Mais, très rapidement, on a constaté que ce n’était pas une vision entièrement satisfaisante de la situation. En fait, les emplois qui souffraient le plus de l’évolution technologique en cours étaient les emplois moyennement qualifiés. Ces emplois étaient petit à petit détruits par les ordinateurs et les salaires relatifs diminuaient davantage pour ces emplois que pour les emplois non qualifiés. Ce qui a conduit à repenser le problème, en distinguant trois types d’emplois : les emplois peu qualifiés non routiniers (serveur, aide-soignante, vendeur, etc.), les emplois à contenu cognitif routinier (secrétaire, employé de banque, ouvriers qualifiés, etc.) et les emplois cognitifs non routiniers (ingénieur, manager, médecin, financier, etc.). Les ordinateurs ne menacent ni les premiers, ni les derniers. En revanche, les deuxièmes sont fortement impactés par les technologies de l’information : celles-ci les rendent inutiles. Un certain nombre d’opérations réalisées par leurs soins auparavant sont désormais intégrées à des algorithmes. C’est le cas d’un aide comptable, dont le travail consistait à saisir des écritures comptables à partir de documents papier ou de base de données non intégrées. Désormais, celui qui enregistre l’opération physique (une vente, par exemple) injecte les données nécessaires à la passation de l’écriture comptable qui lui correspond. Des logiciels sont capables d’analyser des milliers de pages de documents juridiques pour en extraire les données utiles à la préparation du travail de l’avocat qui plaidera ensuite. Vous pouvez ordonner de chez vous un virement bancaire par Internet, sans plus aucun contact avec un employé de banque. C’est à partir de ce moment que le concept de polarisation apparaît : les emplois « du milieu » – souvent industriels, mais pas seulement – disparaissent en nombre et sont remplacés soit par des emplois de service peu productifs, soit par des emplois très productifs. Ce phénomène est constaté significativement dans la plupart des pays de l’OCDE, aussi bien en raison de la baisse de l’emploi industriel qu’en raison de la réorganisation des emplois à l’intérieur des entreprises, industrielles ou non. En France, par exemple, les emplois les moins qualifiés ont vu leur part croître de 4 points dans l’ensemble des emplois, pendant que les emplois les plus qualifiés connaissaient la même progression. Dans le même temps, les emplois moyennement qualifiés disparaissaient à hauteur de 8 points. Le tableau suivant tiré d’un article de Goos, Manning et Salomons montre que cette tendance est générale dans l’OCDE.

Pour une approche détaillée de l’évolution des emplois en France, on peut voir cet article de Dorothée Ast ou celui-ci par Catherine, Landier et Thesmar.

Ceci se produisait dans un contexte où les emplois intensifs en connaissance faisaient l’objet d’une demande croissante. La solution était donc l’éducation : à partir du moment où la proportion de travailleurs dotés d’un diplôme du supérieur augmenterait suffisamment pour satisfaire la demande de connaissances, elle aussi croissante, on pouvait espérer que l’essentiel des travailleurs basculeraient à terme dans des emplois très productifs, moyennant un effort d’éducation en rapport. Or, bonne nouvelle, dans la mesure où les opportunités d’emploi dans de nouvelles technologies existent, il est rationnel pour les individus de s’éduquer. De sorte que le nombre de diplômés a eu tendance à s’aligner sur la technologie (la hausse du pourcentage de diplômés du supérieur étant par ailleurs une tendance ancienne). Ce serait une assez mauvaise nouvelle pour les recalés, en première approche. Néanmoins, puisque l’offre de diplômés aspirant à occuper un emploi bien payé croîtrait, la concurrence entre eux contiendrait leurs salaires alors que, dans le même temps, le travail peu qualifié non routinier deviendrait rare, poussant les salaires à la hausse. Pas de quoi ouvrir le champagne, mais une force de rappel sur les inégalités était supposée être à l’œuvre, même si elle ne pouvait les contenir pleinement.

Ce double mouvement (hausse de la demande suivie d’une hausse de l’offre) a conduit Claudia Goldin et Lawrence Katz à parler d’une « course entre l’éducation et la technologie ». Les premières craintes sur cette réallocation de la main d’œuvre ont porté sur la question du délai nécessaire pour élever le niveau de qualification de la population ; un processus qui peut prendre bien du temps. À ce stade, rien de neuf sous le soleil, ce fut le lot de toutes les révolutions industrielles. Et jusqu’ici, on s’en était plutôt bien sorti. Mais Goldin et Katz notent déjà un souci : le rythme du progrès technique aux États-Unis s’est maintenu durant les années 1980 alors que la hausse de la part de diplômés du supérieur s’est tassée. Les écarts de salaire augmentent donc. En France, la hausse de la part des diplômés du supérieur est plus tardive. L’éducation a gagné contre la technologie. Ce qui conduit à deux faits : les écarts de salaire ont été maintenus, mais les rendements de l’éducation sont décevants. Il est important de souligner le caractère atypique dans l’OCDE de la trajectoire française. Les inégalités de salaire y sont relativement stables, mais elles demeurent à un niveau relativement élevés (disons en milieu de tableau).

La deuxième angoisse a mis un peu plus de temps à apparaître. Je pense qu’il est assez légitime d’attribuer à Erik Brynjolffson et Andrew McAfee, dans leur ouvrage de 2011 The Race Against The Machine, d’avoir posé un diagnostic crédible sur les menaces qui pesaient sur l’adaptation du niveau d’éducation aux enjeux de la robotisation généralisée. Ce diagnostic se résume simplement. Non seulement les machines ont prouvé qu’elles étaient capables de remplacer l’être humain à des endroits où on ne les attendait pas aussi vite (les tâches routinières de type algorithmiques) mais, en plus, elles s’attaquent à des tâches qu’on pensait durablement dévolues aux humains (communication complexe, identifications de schéma, etc.) et progressent très vite. Dans leur deuxième livre, The Second Machine Age, trois ans après, ils constataient que de nouveaux territoires avaient encore été conquis en peu de temps. La voiture sans chauffeur de 2010 avait, par exemple, encore bien évolué en peu de temps : partie d’une base algorithmique très poussée, elle était désormais bien avancée sur la voie de l’intelligence artificielle et du machine learning. Utilisant la collecte d’innombrables données venant de ses pairs, elle affinait sa compréhension de la route dans un processus d’apprentissage. En d’autres termes, à très brève échéance, les seuls domaines encore propriétés indiscutables de l’Homme étaient – et sont encore – la créativité et l’intuition. Mais l’accélération avait de quoi interpeller. Au point que pour les deux auteurs, la seule voie possible pour éviter la fin du travail pour beaucoup résidait dans la capacité à éduquer encore plus vite et à créer les conditions de la création d’organisations capables d’utiliser, de concert avec les machines, ces travailleurs éduqués, afin de combler de nouveaux besoins encore non satisfaits. En d’autres temes, la course entre l’éducation et la technologie s’amplifiait et l’éducation était dépassée. Ou le serait dans les pays où ce n’était pas encore le cas.

Mais la montée des inégalités ne s’expliquent pas que par les différences de qualifications

Pour autant, dès les années 1980, on avait constaté un phénomène un peu inattendu : une grande partie de la hausse des inégalités provenait d’écarts de salaires croissants entre diplômés du supérieur. Plusieurs explications ont été apportées à ce phénomène. La première repose sur le concept de « production O-ring ». Elle explique la hausse des écarts de salaire par l’intégration ou non d’un travailleur à un processus de production particulièrement productif. Dans certaines activités, les enjeux financiers sont tels qu’il faut recruter dans son équipe les meilleurs parmi les meilleurs, afin d’éviter d’être victime de l’existence d’un maillon faible. Ce qui nécessite de les payer mieux que dans une autre activité. Le compte y est à la sortie, puisqu’employer les meilleurs est gage de performance. Dans ces conditions, de petits écarts de compétence peuvent aboutir finalement à des écarts de salaires très importants, selon qu’on est apparié ou non à un processus productif. Ce qui compte, en définitive, est la caractéristique – et le rendement financier – des processus de production, pas les écarts de productivité entre travailleurs.

La deuxième explication, davantage liée à la question de mondialisation qu’à celle du progrès technique (même si les deux finissent par se rejoindre), est celle que l’on nomme « phénomène des superstars », initialement formalisé par Sherwin Rosen. Quand, grâce à la mondialisation (et aux technologies de l’information et de la communication), un travailleur à la possibilité de dupliquer une compétence sur de nombreux marchés désormais unifiés au niveau mondial, ses revenus explosent. Du côté de la demaine, quand il est possible de s’attacher les services des tout meilleurs, pourquoi aller chercher ceux qui, quoique très bons, sont un cran en dessous ? Dès lors, ici aussi, un petit écart de productivité peut créer des écarts de rémunération très importants à l’arrivée, parce que la demande est bien plus élevée pour les meilleurs. Les exemples traditionnels de superstars se trouvent dans le milieu juridique, financier, artistique ou sportif. Quand, par exemple, vous êtes un footballeur espagnol (ou argentin, ou portugais) de classe mondiale, votre club peut gagner beaucoup d’argent en vendant des droits TV, non seulement en Espagne mais également en Chine, où les chaînes locales préféreront investir dans le championnat espagnol plutôt que, disons, dans la Ligue 1 française. Vos revenus seront décuplés par rapport à ceux qui, bien qu’excellent joueurs, sont jugés (avec leur équipe et leur championnat) un peu moins attractifs.

Nous avons peut-être un nouveau problème. En tout cas, on dirait bien…

D’accord, tout ceci n’est pas spécialement réjouissant. Mais il y a une logique qui s’en dégage : nous sommes confrontés à une évolution économique globale qui polarise le monde des travailleurs. La révolution numérique va avoir des effets spectaculaires et il y a aura de grands gagnants et de grands perdants. Il suffira de s’adapter, même si ça ne sera pas sans heurts et désillusions. Sauf que, cette idée d’une croissance soutenue de la productivité n’est pas partagée par tous. Deux économistes ont popularisé l’idée que les retombées d’Internet et de l’intelligence artificielle ne conduiraient pas à une croissance aussi spectaculaire que ce qui est annoncé. Il s’agit de Robert Gordon et Tyler Cowen. Pour résumer leur point de vue, on peut retenir deux idées clés.

La première idée est que, dès lors que la science et les institutions adéquates se sont « mises en place » vers la fin du XVIIIème siècle dans leur version moderne, il a été assez simple de prendre les fruits tombés de l’arbre et d’attraper ceux situés sur les premières branches. Les progrès ont alors été fulgurants. C’est ainsi qu’en moins d’un siècle, on est passé de déplacements à cheval à des vols transatlantiques en Boeing. La mortalité a chuté sous l’effet de la généralisation de l’eau courante et des systèmes d’évacuation des eaux usées, des innovations comme le frigidaire y ont concouru aussi, pendant que l’invention des antibiotiques et autres progrès médicaux majeurs ont joué un rôle évident pour compléter cette évolution. Nous avons inventé le télégraphe, puis le téléphone, réduisant ainsi les distances de façon radicale. Autant d’inventions qui, quoique s’étant diffusées plus ou moins rapidement, ont conduit à transformer irrémédiablement les niveaux et modes de vie des pays les ayant adoptées (tous les pays du monde à ce jour pour bon nombre de ces découvertes). Pour Gordon, maintenant que c’est fait, cela ne se fera plus. Pour Cowen, nous avons mangé notre pain blanc technologique et tout progrès se fera forcément plus lentement, puisqu’il va falloir souffrir bien davantage pour réaliser de nouvelles découvertes. En d’autres termes, la croissance, c’est fini ou, du moins, ce sera bien plus anecdotique que durant la parenthèse 1800-2000.

La deuxième idée qui appuie ce raisonnement est que nous voyons déjà la fin de la troisième révolution industrielle. Pour Gordon, les statistiques de la productivité montrent bien que l’ordinateur a déjà donné tout ce qu’il avait, ou presque. C’était dans les années 1990 et au début des années 2000. Depuis, le ralentissement de la productivité montre qu’il n’y a plus grand chose à attendre du numérique. En se penchant sur l’évolution des produits ou des processus, on ne constate plus d’évolution susceptible de provoquer de nouvelles ruptures d’ampleur dans le rythme de progression de la productivité.

Bien sûr, tout cela reste très spéculatif et d’autres auteurs éminents mettent en doute ces prévisions. C’est le cas de l’historien des technologies Joel Mokyr, par exemple, qui considère que les possibilités offertes par des domaines comme les nanotechnologies ou l’intelligence artificielle sont encore largement inconnues. Contrairement à d’autres périodes où la vision des techno-pessimistes n’étaient pas toujours fondés sur des arguments très convaincants, la vision d’un Gordon a néanmoins de quoi faire cogiter. Mais, à vrai dire, on reste dans l’incertitude.

Pourtant, l’analyse du marché du travail, aux États-Unis, vient étayer l’une des prédictions de Gordon, à savoir que la troisième révolution industrielle est largement épuisée. Paul Beaudry, David Green et Ben Sand ont analysé l’évolution de l’emploi aux États-Unis entre les années 1980 et aujourd’hui. Ils font plusieurs constats. Primo, celui d’une baisse du taux d’emploi dans les années récentes. Secundo, ils relèvent une tendance à la hausse de la demande de travail pour des tâches cognitives non routinières pendant les années 1980 et 1990, suivie d’une stagnation et d’une baisse de celle-ci. Tertio, ils constatent que le niveau d’emploi occupé selon le niveau de diplôme a significativement varié pendant l’ensemble de la période étudiée.

En résumé, leur thèse est la suivante. La diffusion des technologies de l’information à compter des années 1980 s’est d’abord accompagnée d’un effort croissant d’investissement dans ces technologies, qui s’est accompagné d’une hausse de la demande pour des compétences cognitives. Les entreprises, prêtes à saisir les opportunités de profit des technologies numériques ont investi dedans, ce qui réclamait une importante main d’œuvre capable d’accomplir des tâches cognitives évoluées. Ce mouvement s’est fait en parallèle avec une hausse du niveau moyen d’éducation, entraînant dans ces emplois les travailleurs très qualifiés ; et même des travailleurs moyennement qualifiés. Mais, dans un second temps, dès les années 2000, cet investissement massif a atteint un plateau, traduisant la fin de l’exploitation des possibilités de ces technologies par les firmes. IL s’en est suivi un reflux de la demande pour des compétences cognitives pointues. Face à cette situation, un phénomène de déclassement en cascade s’est opéré sur le marché du travail : un certain nombre de travailleurs très diplômés ont dû accepter des emplois moins qualifiés, pendant que ceux qui devaient les occuper naturellement ont également dû accepter des emplois moins évolués. En bout de course, les moins productifs sont sortis du marché du travail lorsqu’ils n’ont pas pu occuper des emplois parmi les moins productifs, dont certains ont été occupés par des travailleurs plus qualifiés. L’article des auteurs est basé sur un modèle théorique assez simple et testé par des données empiriques, qui constituent le cœur de l’analyse. Son intérêt est de prendre en compte les aspects évoqués plus haut – progrès technique biaisé et polarisation – et d’y ajouter le phénomène de reflux de la demande pour des compétences cognitives élevées propres à la période de constitution du stock de capital (physique, humain, organisationnel) lié à l’intégration des technologies de l’information.

Ainsi, en fin de compte, la thèse de Beaudry, Green et Sand est que, comme le soutient Gordon, la troisième révolution industrielle a épuisé son potentiel d’emploi, de productivité et laisse une population bien plus éduquée qu’auparavant lutter pour des emplois en grande partie déclassés, excluant de fait du marché du travail ceux qui sont les moins qualifiés.

Faits comme des rats ?

Lorsque les premiers travaux sur la hausse des inégalités ont été publiés, l’avenir était vu comme engendrant des inégalités qui seraient stabilisées avec le temps, des emplois non qualifiés restant proposés, à un groupe de travailleurs en nombre plus limité, du fait de la hausse du niveau moyen de qualification de la population. Un scénario en partie problématique, mais qui donnait sans hésitation la voie à suivre pour chacun : s’éduquer. Ce que chacun fit, globalement.

Aujourd’hui, dans cette perspective, s’éduquer n’est qu’un moyen pour éviter d’être sorti du marché du travail, étant le plus déclassé en bout de chaîne. Les emplois « du milieu » ont disparu, mais ceux « du haut » ne seraient plus créés en nombre suffisant pour absorber tous ceux qui auraient fourni un effort éducatif suffisant. À vrai dire, dans le cas de la France, on peut se demander ce qu’il va se passer. Compte tenu du retard du pays en termes d’intégration des technologies de l’information et d’automatisation, a-t-on atteint la situation américaine à quelque chose près ? Probablement pas. Est-ce que pour autant, nous suivrons exactement la même trajectoire que les États-Unis, c’est-à-dire que la hausse de la croissance et de la polarisation va continuer encore un temps, à l’ancienne ? Pas forcément. Peut-être que nous y sommes déjà.

« Je le savais ! Je le dis depuis des années ! Les diplômes ne valent plus rien ! » diront certains. Qu’ils calment leurs ardeurs. La situation est bien plus problématique. On n’est déjà pas ici face à une logique de signal opposée à une logique de capital humain. Le modèle présenté par les auteurs est un modèle de capital humain. Il n’est pas non plus question de se lamenter sur des choix erronés en matière d’adéquation des besoins du marché du travail aux formations suivies. Impossible ici donc de dire « fallait pas faire un bac +5 en psycho ! ». Ce type de discours reposait sur l’idée que « tout le monde n’est pas fait pour avoir un doctorat, un bac ou un BTS c’est déjà bien ». Ce n’est pas la question ici, dans la mesure où tous ceux qui ont la capacité à aller le plus loin possible doivent rationnellement le faire… Une situation bien plus ennuyeuse.

Au moment de décider comment investir dans l’éducation, il peut y avoir un sentiment latent d’être « faits comme des rats ». Tous. Travailleurs, familles, gouvernement. Pourtant, le diplôme reste effectivement un impératif.

Tout n’est pas tranché, mais la technologie compte

Bien sûr, tout est axé ici sur la technologie. On a laissé de côté les questions de commerce international. Une partie de la hausse des inégalités liées à l’emploi est imputable à l’intensification des échanges avec les pays émergents. Et une autre partie de l’évolution des inégalités sur le marché du travail est la conséquence de l’évolution des institutions du marché du travail, qui expliquent en partie que les inégalités n’ait pas progressé de la même manière dans tous les pays ou qu’elles ne portent pas sur les mêmes variables selon les cas (salaire ou emploi). Il reste que le poids des évolutions technologiques a été prégnant.

Note : ce billet doit beaucoup au petit livre de Gregory Verdugo, Les nouvelles inégalités du travail, qui m’a largement servi de matrice. Je ne saurais trop vous le conseiller.

Je précise néanmoins que ce ne sont pas les analyses de Verdugo qui sont résumées ici. Il résume de nombreux travaux dans son livre (dont les siens) et, de mon côté, je ne suis pas son texte à la trace.

J’avais commencé à écrire un commentaire, et comme il devenait trop long, j’en ai fait un billet :

http://www.leconomiste-notes.fr/post/2018/06/14/Des-gains-de-productivit%C3%A9

Shorter : dans mon humble expérience, le poids des systèmes d’information legacy et d’un système de management pyramidal font que les grandes boîtes françaises opèrent loin de la frontière d’efficience. Il y a des gains de productivité importants potentiels avec les seules technologies actuelles (non, je ne parle pas d’IA et de blockhain).

Merci pour ce post, stimulant à défaut d’être rassurant…

J’ai une réserve sur la thèse Baudry de la fin de l’exploitation des technos IT par les firmes. L’investissement de capacité IT s’est déplacé vers un « investissement » dans l’organisation interne de la firme (donc immatériel et non mesurable) où les frontières d’efficience sont plus ardues à repousser (cf commentaire précédent, mais aussi la littérature asymétrie, rente informationnelle…). Brynjolffson et Mc Afee ont d’ailleurs fait un papier à propos d’une enquête US sur les pratiques managériales dans les usines (leur score a une variance intra groupe plus grande que la variance inter groupes, et elle devrait logiquement se réduire). La coopération des systèmes d’information internes aux firmes passera par une sémantique unique, la disparition des tours de Babel informatiques des services, le web sémantique… et pourrait être le dernier « coût fixe » à faire sauter. La langue économique de demain promet d’être binaire (« data driven decision making »).

Mais ce n’est guère plus rassurant pour l’emploi qualifié. Le winner takes all jouera dans le marché interne des managers, ce qui réduira (encore) l’offre de travail (il n’y aura donc pas que le Dr House à être un artisan doué supplanté par les bases de données qui diagnostiqueront mieux, tout en étant d’ailleurs moins chiantes).

L’évolution va donc vers la concentration sectorielle et du pouvoir de marché. Si ce n’est pas nouveau, la tournure est inédite.

En attendant les grandes réformes institutionnelles impossibles (genre revenu universel), si vous trouvez quelqu’un qui a une autre idée de sortie, prévenez nous.

Tout ceci n’arrivera pas. L’humanité se détruira avant, a force de se reproduire comme des lapins. Ces machines nécessitant pour etre fabrique des ressources non renouvelables, en quantité finie (les nouveaux alliages utilisés ne se ‘recyclent’ pas, ou alors avec une énergie considérable pour le faire)

Hors la raison de la crise financière, c’est bien cette énergie qui se tarit a pas cher (de plus en plus dure a faire sortir de terre, et de plus en plus de monde a vouloir en profiter)

Les economistes, comme d’habitude font des plans sur la comète, hors sol.

Hum… Ça me rappelle le rapport Meadows, « Halte à la croissance », en 1973 qui, lui, on le sait, tout comme l’ami Malthus (qui parlait déjà des lapins), n’étaient pas « hors sol ». Non, pas du tout… Merci pour ce moment.

La création de richesses est assez paradoxale: on remplace les travailleurs par des robots, l’IA etc. on va moins bosser et s’enrichir et on s’en plaint (comme toutes les révolutions industrielles, RI) ! C’est quoi le problème réel? C’est plutôt cool de se dire que certains boulots chiants (ah la saisie des opérations comptables, si c’est pas chiant çà!) seront faits par des machines (euh pardon, des applis’) . Bref, c’est bien le propre des révolutions industrielles? Il y aurait à un moment donné plus de perdants (chômeurs, déclassés, peu qualifiés) face aux « gagnants qui prennent tout » dans « notre » RI ? Et alors, c’est pas le rôle de l’Etat de réduire les inégalités par un impôt progressif? L’Etat devrait alors mieux imposer les winners plus redonner aux losers. Quoi de nouveau sous le soleil….à moins qu’on flippe parce que çà nous concerne? La nouvelle RI doit accoucher d’un nouvel Etat-Providence (mondial, sous l’égide de l’ONU?) comme l’ancienne a accouché de l’Etat-Nation-providence. Plus facile à dire qu’à faire certes mais les spécificités de la RI de l’immatériel ne doivent pas être exagérées au regard des similitudes avec les RI anciennes me semble-t-il.

Les autres RI avaient fait leur lot de déclassés, OK, mais deux bricoles distinguent celle-ci:

– les migrations économiques rencontraient moins d’états « nimby »;

– cette RI est de nature mondiale puisque le capital immatériel n’est plus localisable (et il y aura toujours des paradis pour accueillir ses revenus).

Il suffit comme vous dites d’instaurer un état providence au niveau mondial, qui régulera au passage la concurrence.

Avez vous le sentiment qu’on en prend le chemin ?

Haha la preuve par l’exemple.

A l’époque de Malthus l’humanité a eu la chance considérable de trouver quelque chose a bruler autre que le bois.

je dis bien trouve, pas invente.

Les économistes dans votre genre ne comprenne pas ca.

Le rapport Meadows quand a lui est très proche de la réalité.

La crise actuelle suit la production de pétrole accessible a un tarif qu’elle peut se permettre d’acheter sans obérer le reste.

Parce qu’apres le charbon on a trouvé un truc encore mieux a bruler.

Trouver. Pas inventer.

Le truc c’est que vous economistes, ne comprenez rien a la réalité physique.

Oui Malthus et le rapport Meadows se sont trompe sur la date exacte. Mais c’est bien juste des coup de bol qui ont sauve l’humanite pour un temps .

Continuer a base une societe de milliards d’individus sur l’attente du prochain coup de bol comment dire…

Merci d’illustrer mon commentaire. Avec brio. Mais certainement pas dans le sens dans lequel vous l’imaginez.

Et pour ceux qui pensent que le rapport Meadows etait hors sol parce qu’un economiste le dit…

https://jancovici.com/recension-de-lectures/societes/rapport-du-club-de-rome-the-limits-of-growth-1972/

Bon courage

Bon courage à vous aussi.