L’Economist de la semaine dernière comportait un éditorial consacré à la mobilité sociale aux USA et en Europe (€), sur la base de travaux d’une équipe de chercheurs qui ont donné lieu à deux récents articles (voici le premier, au titre un tantinet ésotérique, et voici le second, plus explicite). Ces études confirment certaines choses connues, mettent en évidence des phénomènes méconnus, et sont l’occasion de se poser quelques questions sur la notion de « mobilité sociale ».

Les chercheurs ont mesuré la mobilité sociale à l’aide de divers indicateurs, dont principalement la proximité entre le revenu des pères et le revenu des fils. Plus ce revenu est proche (ou reste dans le même quintile), plus la mobilité sociale est faible; si par contre il n’existe aucune corrélation entre revenu du père et revenu du fils, on considère qu’il y a une forte mobilité sociale. Les études portent sur les USA, le Royaume-Uni, et les pays d’Europe du Nord (Suède, Danemark, Finlande, Norvège). L’intérêt de ces travaux est de porter sur des données standardisées, pour que les comparaisons entre pays aient un sens; et d’éviter diverses erreurs de mesure (comme par exemple le moment ou la mesure est effectuée). Les résultats en sont les suivants :

Cela ne surprendra pas les lecteurs assidus de ce site (qui se souviennent de cette note de lecture), on retrouve un résultat peu connu, mais qui est en train de devenir un fait stylisé parmi les économistes : la mobilité sociale est beaucoup plus forte en Europe qu’aux USA. Elle est la plus forte dans les pays nordiques, un peu moins en Grande-Bretagne, mais surtout, beaucoup moins aux USA, pays dans lequel contrairement aux idées reçues, la mobilité sociale est plutôt faible et nettement moins grande que dans tous les pays européens. En classant sur une échelle de zéro à un (zéro signifiant aucun lien entre revenu des pères et des enfants, donc une mobilité maximale; 1 signifiant que le revenu des enfants est totalement déterminé par celui des parents, donc aucune mobilité), les pays nordiques obtiennent 0.2, la Grande-Bretagne 0.36, les USA 0.54.

L’intérêt principal de l’étude ne tient pas cependant à cette redécouverte, mais à l’étude dans le détail de cette mobilité sociale. Il en ressort plusieurs éléments plus inédits. tout d’abord, et ce dans tous les pays, la mobilité sociale est forte au centre de la distribution des revenus, et plus faible dans les queues de la distribution. Mais c’est là que les différences se font sentir entre les pays. Partout, les 20% les plus riches ont tendance à le rester au cours des générations; et ce, aux USA nettement plus que dans les pays européens. L’essentiel des différences porte néanmoins sur les 20% les plus pauvres, qui ont beaucoup plus de chances de rester dans cette catégorie aux USA que dans les pays européens ou en Grande-Bretagne (laquelle se retrouve, sur ce point, pratiquement au même niveau que les pays nordiques). L’étude montre que 75% des enfants nés de familles situées dans les 20% les plus pauvres n’appartiennent plus à cette catégorie au bout de 40 ans, contre 70% en Grande-Bretagne et 50% aux USA; dans les pays nordiques, les enfants nés dans les 20% les plus pauvres gagnent en moyenne autant que ceux nés dans le quintile d’au dessus (celui des 20-40%). Il y a là un vrai paradoxe : les USA sont le pays du mythe du self-made man, de l’individu qui part très bas dans l’échelle sociale et parvient à la fortune; ce mythe n’a par contre qu’une résonnance minime en Europe. Pourtant, c’est en Europe qu’il est le plus réaliste, pas aux USA, ou les pauvres ont tendance à le rester. Comment expliquer ce paradoxe?

Pour les auteurs, ce décalage entre l’image qu’ont les gens de la mobilité sociale (jugée très forte par les américains) provient de ce qui se passe au sein des classes moyennes, dans lesquelles la mobilité sociale est relativement forte, aux USA et en Europe. Du point de vue de la majorité des américains, la mobilité sociale peut apparaître comme forte, et l’est effectivement; La majorité des européens, de son côté, a tendance à sous-estimer une mobilité sociale qui s’effectue pour une part significativement en dehors des classes moyennes. On pourrait y ajouter l’argument d’Alesina et Glaeser : les vainqueurs des processus électoraux (plutôt à gauche en Europe, à droite aux USA) ont imposé leur vision du fonctionnement de la société à l’électorat.

Comment expliquer cet écart de mobilité sociale? selon les auteurs, cet écart s’explique par la dépense publique et la redistribution d’une part; et d’autre part par le système éducatif, qui dans les pays nordiques est à la fois très performant et très peu élitiste. C’est ce rôle du système éducatif qui fait la différence de mobilité entre les pays nordiques et les pays d’Europe continentale, aux systèmes éducatifs beaucoup plus élitistes et moins orientés vers les classes populaires.

tout cela appelle quelques commentaires. Premièrement, sur la mobilité sociale en elle-même. Elle est en général considérée comme une bonne chose, mais cela mériterait d’être nuancé. D’abord parce que bien souvent (pas dans cette étude, et c’est l’un de ses grands mérites), ce qu’on mesure comme « mobilité sociale » recouvre un ensemble de situations très différentes les unes des autres. Souvent en effet, on mesure la volatilité des revenus d’un individu au cours de sa vie, ou la question de savoir si cet individu reste, ou monte ou descend, hors de son quantile de départ. Cette mesure de la mobilité sociale aboutit à ne rien mesurer de tangible. On classera comme « mobilité sociale » le fait pour un individu de voir son revenu baisser parce qu’il divorce, le fils de famille à qui ses parents paient les études et qui pendant ce temps travaille à mi-temps pour arrondir ses fins de mois, et qui 10 ans plus tard sera cadre supérieur bien rémunéré; Dès lors qu’on prend en compte ce genre de données, la « mobilité sociale » ne veut plus rien dire.

C’est d’ailleurs le grand mérite de ces travaux que de chercher précisément à corriger ces effets, et à s’attacher à une définition plausible de la mobilité sociale. Pour autant, faut-il considérer la mobilité sociale comme une bonne chose de façon univoque? Pas forcément. Imaginons, après tout, une société dans laquelle la destinée d’un individu est indépendante de celle de ses parents, et dans laquelle un système éducatif performant permet à chacun de réussir en fonction de ses capacités. Dans une telle société, il n’y a qu’une seule façon d’expliquer l’échec, le fait de se retrouver dans le bas de l’échelle sociale : c’est qu’on est un individu limité, taré. Paradoxalement, dans une société dans laquelle la pomme ne tombe jamais loin du pommier, on peut imaginer que les gens seront plus heureux : s’ils échouent, ce n’est pas forcément leur faute, mais celle d’une société injuste qui favorise les enfants de ceux qui sont favorisés. Il ne faut pas oublier non plus que pour un individu qui sort des 20% les plus pauvres, il y en a nécessairement un qui entre. Pour ce dernier, cela ne change probablement pas grand-chose à sa vie : auparavant, il était le plus bas de la catégorie 20%-40%, ensuite, il se retrouve le plus haut des 0-20%. Mais ce changement est parfaitement imperceptible : ses amis, ses collègues de travail, ses voisins, tous les gens qui peuvent lui servir de point de référence, sont au même niveau relatif. Néanmoins, si de tels changements sont fréquents, ceux qui voient leur progéniture stagner ou régresser pendant que les autres progressent peuvent mal le supporter.

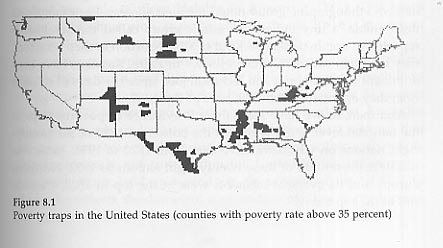

Pour que de tels changements soient acceptés, il faut que la société soit, dès le départ, une société très homogène. C’est ce qui fait d’ailleurs que la mobilité sociale soit bien acceptée dans les classes moyennes : dans celles-ci, la mobilité sociale, c’est le fils d’employé des postes qui devient cadre moyen dans une entreprise industrielle; le fils de professeur des universités qui devient instituteur professeur des écoles; d’une génération sur l’autre, cela signifie des changements dans la catégorie de revenus, mais les revenus ne sont pas la seule façon de se définir par rapport à un groupe. Dans une société homogène, la majorité de la population est disposée à payer pour un système redistributif et pour un système d’éducation non élitiste, parce que ceux qui sont susceptibles d’en bénéficier ne sont pas bien loin, ils sont « des nôtres ». Les choses changent dans une société hétérogène, constituée de catégories séparées par des barrières géographiques, ou comme le montrent Alesina et Glaeser, ethniques ou raciales. Pour le comprendre, il suffit d’observer cette carte de la pauvreté aux USA (tirée de Easterly), dans laquelle chaque point indique un comté dont le taux de pauvreté est supérieur à 35% :

Cette figure ne permet pas de voir une catégorie de pauvres : les populations noires des quartiers de centre-ville. Elle montre néanmoins une pauvreté concentrée sur quelques catégories de population : une pauvreté rurale, qu’on trouve dans les Appalaches et le Dakota du Sud; les indiens, dans les réserves du Sud-Ouest; les latino-américains à la frontière avec le Mexique; et les noirs, ruraux (dans le bassin du Mississipi) ou urbains (dans les centre-ville). En d’autres termes, aux USA, les pauvres sont « différents » : c’est à dire qu’ils sont extrêmement concentrés dans quelques catégories extrêmement identifiables. Ce phénomène produit deux choses : premièrement, comme les pauvres sont « différents », les classes moyennes ne voient pas l’intérêt de payer pour une redistribution qui ne bénéficie qu’aux « autres »; et deuxièmement, à l’intérieur de ces catégories très identifiées, se développe l’idée que la progression sociale est impossible lorsqu’on appartient à la mauvaise catégorie. Et cette idée devient une prophétie autoréalisatrice. C’est ce qui crèe le paradoxe de la société américaine : alors que les plus grandes institutions éducatives du pays font un énorme effort pour attirer les catégories sociales défavorisées, que par exemple la sélection est moins dure pour les noirs que pour les blancs à l’entrée des grandes universités, quelque chose conduit les pauvres à refuser d’imaginer que les études sont possibles. Personne ne sait exactement ce qu’est ce quelque chose, mais il relève d’attitudes qui s’apprennent dans un groupe de pairs dès le plus jeune âge.

En d’autres termes, c’est parce que les sociétés nordiques sont très homogènes que la fluidité sociale y est acceptée, et qu’il existe un large consensus autour de diverses formes de redistribution qui amplifient la mobilité sociale. Et c’est parce que la société américaine est hétérogène, que la pauvreté y est concentrée sur des catégories très identifiées de la population, qu’il y est difficile pour les pauvres de sortir de leur état, et que les dépenses publiques susceptibles de les y aider ne se trouvent pas dans les préférences de l’électeur médian. Tant que ces différences d’homogénéité des sociétés subsisteront, les différences de mobilité sociale entre pays feront de même.

Très intéressant. L’homogénéité est un facteur déterminant, sans nul doute, mais comment expliquer la différence entre la G-B et les USA? A moins que la G-B soit relativement beaucoup plus homogène que les USA? N’y aurait-il pas aussi un facteur culturel tout aussi déterminant sinon plus encore que l’homogénéité: l’idée qu’on peut (qu’on doit) s’en sortir tout seul et sans l’aide de l’état, c’est-à-dire en gros le libéralisme idéologique?

Il aurait été bien de donner des chiffres mesurant objectivement cette homogénéité. J’attends aussi que la France soit incluse dans ce genre d’études (et est-elle homogène?).

Intéressant billet, clairement à l’encontre des idées recues pour moi qui ne suis pas économiste …

Quid de la mobilité sociale en France, puisque tu évoques la question ? Souffre-t-elle effectivement d’un système éducatif plus élitiste que les pays d’Europe du Nord étudiés ?

Très intéressant effectivement, c’est tout à fait le genre de recherches qui permettent de discuter les inégalités sur des fondements sérieux.

Cela dit, dans le vocabulaire utilisé, il me semble que l’adjectif "élitiste" appliqué au système d’enseignement supérieur est ambigue. Il y a deux dimensions principalement : sélection par l’argent ou par le mérite d’une part, et la possibilité pour ceux qui n’ont pas atteint les meilleurs établissements de recevoir une formation correcte.

Personnellement, je serais tenté de réserver le terme "élitiste" aux systèmes qui n’offrent des formations adaptées qu’à une partie de la population. Que la sélection de ce sous-groupe se fasse par le mérite « pur » ou en partie par la situation des parents, ce n’est pas de l’élitisme.

Typiquement, le système français est « élitiste » car la formation est médiocre en dehors des Grandes Ecoles (à l’exception de quelques facs et de quelques IUT-BTS). A l’inverse, la Californie http://www.fondapol.org/pdf/syst... est moins « élitiste » car il existe une offre de qualité (orienté vers les besoins de la société, et adapté aux niveaux et préférences des étudiants) en dehors des institutions prestigieuses.

La sélection dans les meilleures institutions peut être plus ou moins dépendante de la situation des parents (c’est ce qui semble en cause dans ce papier) ou du mérite du candidat. Il s’agit alors de discuter le mode de « sélection » d’un système, et non de son « élitisme ».

Sur la comparaison avec la France, j’ai trouvé ces deux textes :

– Arnaud Lefranc et Alain Trannoy (2004), Intergenerational earnings mobility in France : Is France more mobile than the US? (http://www.vcharite.univ-mrs.fr/... )

– Anders Björklund et Markus Jäntti (1999), Intergenerational mobility of socio-economic status in comparative perspective (http://www.sprc.unsw.edu.au/semi... )

Je n’ai cependant pas les compétences me permettant de juger de la qualité de ces travaux. Je serais heureux d’avoir votre opinion à leur sujet.

Sur le bien fondé du "rêve américain", la justification par la structure de la mobilité est intéressante, mais un peu tiré par les cheveux. La représentation commune de ce rêve, c’est bien l’immigré sans le sou qui fonde une dynastie de milliardaires. Il est difficile de soutenir qu’il n’y a pas de paradoxe. Et pour l’expliquer, peut-être faudrait-il recourir à la sociologie ou à l’histoire. Peut-être le rêve américain a-t-il été vrai dans le passé?

Sur votre discussion de votre caractère bénéfique de la mobilité, vous semblez mêler indistinctement deux choses : l’acceptabilité de la mobilité elle-même (le mal-être de celui qui ne peut expliquer son échec que par ses "tares" et la jalousie de "ceux qui voient leur progéniture stagner ou régresser pendant que les autres progressent"), et l’acceptabilité des mesures garantissant cette mobilité ("les classes moyennes ne voient pas l’intérêt de payer pour une redistribution qui ne bénéficie qu’aux "autres""). Cela rend le propos difficilement compréhensible.

Dans le second cas, il ne s’agit pas tant d’un jugement sur le caractère bénéfique de la mobilité que sur sa réalisabilité. A ce propos, la question de l’homogénéité semble en effet importante, bien que les exemples de l’Allemagne et de la France semblent montrer qu’elle n’est pas une condition nécessaire (encore faudrait-il s’entendre sur cette notion de mobilité…).

Dans le premier cas, on peut effectivement user de vos arguments pour porter un jugement sur le caractère bénéfique de la mobilité. Mais ces arguments me semblent très discutables. L’argument du mal-être d’abord. Vous écrivez que dans "une telle société [mobile], il n’y a qu’une seule façon d’expliquer l’échec, le fait de se retrouver dans le bas de l’échelle sociale : c’est qu’on est un individu limité, taré". Déjà, croyez-vous que l’acceptation de ses propres limites soit nécessairement source de malheur? De surcroît, que faites-vous du hasard? Du "j’ai pas eu de bol"? Voilà une explication apaisante, et elle est on ne peut plus courante. Mais surtout, dans une "telle société", l’échec n’est pas définitif. Et c’est bien cela qui fait l’intérêt de la mobilité : que les trajectoires personnelles ne soient pas fixées dès la naissance. En un mot : l’espoir!

Celui de la jalousie, ensuite : il conviendrait de comparer cette jalousie à celle engendrée par une situation de non mobilité sociale. Vaut-il mieux être jaloux du fils de la crémière, que l’on a vu grandir et devenir polytechnicien, ou des fils et filles de milliardaires s’affichant en Une des magazines people? Dans le premier cas, au pire on change de crèmerie. Dans le second on peut finir par voter Le Pen.

De manière générale, je trouve assez peu défendable l’idée que l’on pourrait se dispenser d’offrir aux pauvres la possibilité de voir le sort de leurs enfants s’améliorer pour l’un ou l’autre des motifs exposés ci-dessus! La mobilité, je le disais, ce n’est ni plus ni moins que l’espoir. J’ai du mal à trouver un argument justifiant que l’on puisse enlever aux pauvres cet espoir! Mais je crois discerner ici la marque de votre esprit de contradiction qui fait le plaisir de la lecture de vos billets, mais qui parfois peut tourner à vide.

Bien cordialement,

EL

@Vulgos : La réponse à vos questions se trouve pour l’essentiel dans le livre d’Alesina et Glaeser que j’ai utilisé. Oui, il y a une spécificité américaine par rapport à la Grande Bretagne, dans le sens ou aux USA il est possible d’associer "pauvres" à un groupe particulier (en l’occurence, les noirs). Selon Alesina et Glaeser, la différence de nveau de protection sociale entre l’Europe et les USA tient pour moitié à des facteurs historico-culturels (plus forte influence de la droite aux USA, qui favorise le mythe du self made man, plus forte influence de la gauche en europe qui favorise le mythe de l’immobilité sociale), et pour moitié à la question de l’homogénéité.

@ Eric : pour la France, voir les commentaires précédents; l’article cité constate une mobilité moins grande en Europe continentale et l’explique par le système éducatif, je reprends les termes, "superior and less class-ridden" dans les pays nordiques; ainsi que par la redistribution.

@William : le terme "d’élitisme" est effectivement mal choisi, l’ambiguité vient de ma traduction de "class-ridden". L’idée, c’est que les systèmes éducatifs d’europe continentale sont moins performants (et pas seulement au niveau de l’enseignement supérieur); mais qu’il existe dans le même temps des institutions permettant d’offrir aux enfants favorisés une éducation supérieure à celle dont bénéficie le "tout venant". Bien évidemment, ce phénomène (concernant l’enseignement secondaire) est beaucoup moins marqué en Europe continentale qu’aux USA; il l’est néanmoins plus que dans les pays nordiques, qui fournissent une éducation de qualité pour tout le monde… Ce qui est plus facile à obtenir dans une société très homogène.

@El : voilà un commentaire très développé, auquel il va être difficile de rendre justice :-). Quelques points :

– concernant le décalage entre le mythe américain de l’immigré sans le sou qui fait fortune et la réalité d’une société américaine peu mobile, je vous renvoie à Alesina et Glaeser qui étudient longuement ce point. J’ajouterai un argument qui permet de réconcilier ce mythe avec les faits, qui est précisément le rôle de l’immigration. Il faut bien voir que l’essentiel de la mobilité sociale liée aux USA ne peut apparaître dans les statistiques, car elle correspond à l’écart entre ce que l’immigrant gagnait dans son pays et ce qu’il gagne en arrivant aux USA. Pour un mexicain, le simple fait de s’installer aux USA correspond à une multiplication du revenu par 10 environ; La mobilité sociale américaine se trouve là. Ensuite, ses enfants ne gagneront peut-être pas beaucoup plus que lui, ce qui donnera une mobilité faible à l’intérieur des USA. Mais le principal aura été fait avant. Mais surtout, cela explique ensuite pourquoi l’idée qu’il suffit de se bouger pour réussir est courante aux USA : pour tous les migrants, cela correspond à leur parcours personnel. Sauf que leurs enfants ne peuvent que difficilement espérer bénéficier de la même ascension que leurs parents : eux ne peuvent pas émigrer dans un pays plus riche.

Sur le second point : je ne cherchais pas particulièrement à dire que la mobilité sociale doit être combattue ou que les mesures qui la produisent peuvent être nuisibles; et je ne cherchais pas à fonder une critique de la mobilité sociale sur l’envie et la jalousie de ceux qui réussissent (même si cela pourrait être fait). Mon problème est plutôt de l’ordre de l’économie behavioriste, lié au déséquilibre perçu entre gain et perte. Schématiquement, nous avons tendance à considérer les pertes beaucoup plus négativement que nous ne considérons positivement les gains. Or ce déséquilibre de perception pose problème dans une société mobile.

Je constate que votre critique est entièrement assise sur la notion de mobilité sociale "vers le haut" : effectivement, à celle-là il n’y a pas grand-chose à redire. Mais dans une société vraiment mobile, il faut envisager aussi que la mobilité puisse se faire dans l’autre sens, vers le bas. C’est cela qui est traumatisant, d’autant plus dans une société méritocratique, dans laquelle descendre dans l’échelle sociale ne peut signifier qu’une chose : que l’on vaut moins que les autres. Ce n’est pas forcément un malheur de rencontrer ses limites, mais se retrouver au fond du trou en se disant qu’on est seul responsable de cette situation n’est pas facile à supporter. Le hasard peut effectivement servir d’échappatoire : mais dans une société PUREMENT méritocratique, le hasard ne détermine pas les destinées.

Une société dans laquelle il n’y a aucune mobilité sociale a un inconvénient : il n’y a pas d’ascension. Elle a un avantage : on n’y descend pas. Comme la descente est plus mal perçue que la montée n’est perçue positivement, la société immobile peut être préférée à la société mobile. Et en pratique, nos sociétés le reconnaissent : regardez avec quelle ingéniosité nous reconstituons des privilèges au fur et à mesure que les anciens disparaissent. La mobilité sociale peut satisfaire notre sens de la justice; mais en pratique, elle nous fait souffrir.

Heureusement, il y a une façon de s’en sortir : c’est la croissance économique, dans le sens ou elle est la marée qui élève tous les bateaux. Une bonne part du désir d’ascension sociale des gens tient au fait de pouvoir consommer ce que les gens un peu plus riches que nous consomment; avec la croissance économique, cet objectif peut être atteint au cours d’une vie. Dans les années 50, seuls les riches avaient la télévision : 20 ans plus tard, pratiquement tout le monde en était équipé. La croissance économique permet aussi à certains de progresser socialement sans que les autres ne se retrouvent à régresser en termes absolus; dans ce sens, la mobilité sociale ne me paraît concevable que dans une économie en croissance permanente. J’aurais dû effectivement détailler cet aspect dans mon post; mais il était déjà fort long.

Autre aspect : Le problème que je voulais mettre en évidence n’est pas celui de l’envie, mais de l’effort qu’il faut fournir pour suivre le rythme. Effectivement, si le fils de la crémière devient polytechnicien, je peux être indifférent ou content pour lui. Mais si au sein de mon groupe social, tout le monde progresse et pas moi, je vais être contraint à un effort pour suivre le rythme que je ne pourrai pas forcément fournir. C’est un peu le syndrome du bac : le jour ou des bacheliers candidatent pour des postes de caissières de supermarché, ceux qui n’ont pas le bac ont de gros problèmes.

Après, mon argument ne sera pas de dire qu’il faut se dispenser de fournir aux pauvres les moyens de progresser parce que la mobilité sociale n’est pas de façon univoque un bienfait. Je pense que de toute façon, ces moyens ne dépendent pas du bon vouloir d’un quelconque décideur, mais qu’ils traduisent un état de la société, qui se matérialise dans les préférences des électeurs. On peut expliquer la mobilité sociale; la produire volontairement, dans une très faible mesure.

J’ai deux petites questions:

1: Est-ce qu’il y a une corrélation positive entre mobilité sociale et Indice de Gini?

L’indice de gini est une mesure des inégalités, mais c’est une sorte de "photo", un instantané de la répartion des revenus. On ne peut se faire a priori aucune idée de la mobilité sociale avec l’indice de Gini: Un pays peut sembler tres égalitaire (gini tres bas, comme le danemark) et ne pas avoir de mobilité sociale. Un autre pays peut sembler tres inégalitaire (gini tres élevé) mais avoir une mobilité tres forte à l’intérieur de classes de revenus. Est-ce qu’il y a un moyen de tester l’hypothese : Plus l’indice de gini est faible (plus la répartition est élevée), plus cela entraine une mobilité élevée.

2: On peut pas faire un indice composite mêle tout qui regrouperait IDH, Gini et Mobilité ? On aurait alors une vraie appréciation de la qualité de vie d’un pays. non ?

5 – 2 ?…

La mobilité sociale est toujours un sujet passionnant qui malheureusement manque de méthode de calcul fiable.Les informations de l’article sont instructives mais je suis d’ailleurs assez circonspect sur l’analyse personnelle ainsi que sur la réponse d’Alexandre a El.

D’abord sur la psychologie des acteurs sociaux. Vous partez de postulats qui sonnent comme des lieux communs. Ainsi les individus considéreraient « les pertes beaucoup plus négativement qu’ils considèrent positivement les gains ». Peut-on postuler que c’est un comportement lié à la nature de l’homme et inébranlable ? Différents travaux de psychologie économique (voir le très bon bouquin du même nom de Philippe Adair) et d’ethnologie montre que les perceptions sociales émanent de la structure de la société et des codes qui la régisse. L’acceptation de la mobilité sociale (vers le haut ou le bas) me parait à ce titre lié aux conceptions sociétales des individus (et donc de la morale que génèrent les institutions). Pour en revenir à l’économie behaviouriste elle considère les perceptions des gains et pertes matériels. Comme l’on mesure la mobilité en termes de revenu ce schéma parait être pertinent. Le problème étant que la mobilité intègre d’autre facteur que l’économique.

Ensuite, votre raisonnement par opposition avec une société immobile m’a laissé assez songeur. L’assurance de ne pas descendre serait donc un élément « positif » : elle évite l’expérience traumatisante d’une « descente ». Sans nier cette logique, elle me parait en contradiction avec ce que vous avancez comme seule solution gagnant/gagnant : la croissance. Croissance qui est d’ailleurs le thème de votre livre du mois …Or l’un des éléments de la croissance n’est t’elle pas le « progrès technique » ? Comment peut-elle émerger d’une manière significative dans une société traditionnelle (dont l’une des caractéristiques fondamentales est l’absence de mobilité sociale), vu que les individus qui la composent ne tireront aucun profit de la prise de risque et de l’entreprise, ni ne bénéficierons d’une éducation plus élevée ? L’histoire du développement du capitalisme par l’émergence de la bourgeoisie qui à remis en cause les privilèges et le statut social de l’aristocratie est à ce titre l’exemple pur que l’immobilité sociale est un facteur d’atonie économique. (Je pourrais aussi citer l’échec politique de la bourgeoisie capitaliste face aux aristocrates-propriétaire terrien en Espagne au XIX qui a maintenu ce pays dans un retard économique important.). Au-delà de ces considérations la mobilité sociale est une conception relative et non absolue, l’augmentation proportionnelle des niveaux de vie ne modifie en rien la perception de l’évolution sociale. Vous avancez la comparaison avec nos parents A NOS AGES, mais cette comparaison ne se fait pas en terme de biens (nos grands-parents n’avaient pas la TV à nos âges. Mais cela témoigne d’une évolution technologique et pas sociale…) mais en terme de positionnement dans la société.

Je pense que la notion de mobilité sociale n’a rien d’innée. Vous faites d’ailleurs bien de souligner l’importance des choix politiques dans sa mise en place. El fait d’ailleurs remarquer un élément très important : si une descente sociale uniquement due à l’individu (ou à la chance, même dans une société parfaitement méritocratique) n’a pas de conséquence politique, l’immobilité d’une société peut conduire à un conflit entre groupe sociaux très important (vote aux extrêmes, mais aussi et surtout les révoltes et révolutions !!). Il me parait donc important de souligner le rôle de ciment démocratique de la mobilité sociale… (tentative d’oxymore, je travaille mon style :-p )

econoclaste-alexandre: elle est relativement facile à déterminer l’influence de l’homogénéité sur la mobilité sociale ricaine. Il suffit d’étudier cette mobilité en ne prenant en compte que les blancs (en plus aux USA, ce recensement ethnique est déjà fait). Ce genre d’étude existe? C’est déjà fait dans le bouquin en question?