P.Aghion, G.Cette, É.Cohen (2014) ▼

Dans Changer de modèle, Philippe Aghion, Gilbert Cette et Élie Cohen donnent un guide pour les réformes à mettre en place en France afin de stopper le déclin de notre économie. Le livre part de deux principes : l'économie française connaît un "décrochage progressif mais continu" et la société française connaît un problème fondamental qui "réside dans les représentations théoriques et mentales qu'ont les individus, les organisations sociales et les partis politiques, à la fois sur l'état de notre société et sur l'effet de différentes politiques économiques ou changements institutionnels". Cette incompréhension de la réalité se traduit par une incapacité à réformer, alors que les réformes ont réussi à bien des pays avant nous. Ce qu'il faut à la France, c'est changer de modèle de développement, passer à une économie basée sur l'innovation et la destruction créatrice, soucieuse de combattre l'exclusion, de préserver l'environnement et de soutenir la mobilité sociale par ce qui s'apparente à la promotion d'une égalité des chances. L'ambition est d'inciter le lecteur à "raisonner autrement à la fois sur le diagnostic et sur les lignes de force d'un programme de réformes" et d'apporter un genre de discours de la méthode car, disent les auteurs : "plus que l’accumulation de mesures, nous plaidons ici pour la cohérence. Cohérence des politiques macroéconomiques et des politiques structurelles, cohérence de nos choix nationaux et de nos engagements européens, cohérence des mesures macro et des mesures sectorielles ou micro.". Intéressant, convenons-en.

Et puis ? Et puis, ça se complique. Voici venir le début d'un texte d'une forme plus que médiocre. L'exercice est supposé relever en grande partie de la communication, de la conviction. C'est ce que le lecteur attend, espère, au prix éventuellement d'une forme d'aveuglement, plus ou moins temporaire. Or, ce texte, au style indigeste et dramatiquement plat et convenu, est une suite de répétitions balourdes, dans un style un tiers techno, un tiers politicard, un tiers "je cause à neuneu pour bien me faire comprendre (en répétant 15 fois la même chose)". Voilà qui est dit : le message aurait pu passer en réduisant d'un tiers le nombre de pages. Et tant qu'à faire, en améliorant le Français employé. Ce n'est pas parce qu'on fait de l'économie qu'on est supposé écrire comme une chèvre. Ça sent un peu le thésard ou stagiaire nègre (et pas la meilleure plume qui soit), chargé de synthétiser les idées de chacun de nos trois économistes trop occupés pour écrire pareil texte. Quand on sort du bouquin de Drèze et Sen, pourtant comparable dans l'idée, le choc est réel. Mais, passé cette vive réaction sur la forme (qui, comme la taille, compte), reprenons sur le fond, que je dissocie forcément.

Le point de départ des auteurs est que la France décroche radicalement sur tous les plans depuis dix ans. La situation est absolument dramatique et, je ne vous le cache pas, en lisant le livre, j'ai quelques fois songé à mettre fin à mes jours, en bon patriote que je suis. Mais comme le week-end arrivait, je me suis dit, en bon Français aux 35 heures, que j'allais attendre un peu (bon, finalement, le week-end a été pluvieux, m'enfin...). Sur cette partie, tout est fait pour noircir un tableau dont on se demande s'il est utile de l'assombrir davantage. Il est évident que tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le PIB par habitant, comparé à celui des États-Unis aurait méchamment chuté pour la France. Une fois le choc encaissé, on observe que non seulement le tableau illustrant ce point n'est visiblement pas en parité des pouvoirs d'achat mais que, de surcroît, lorsqu'on ramène ceci à des données en valeur absolues, cela représente un écart de 1 200€ de PIB par habitant avec l'Allemagne. Ça n'enlève rien au constat initial d'évolution relative du PIB par habitant, mais on a soudain une autre vision des choses. Pas très réjouissante, mais bien moins spectaculaire. N'empêche, on commence à s'interroger. Surtout lorsque les statistiques concernant la productivité du travail (bonnes pour la France) sont irrémédiablement critiquées, de même que celles portant sur l'IDE. On connaît parfaitement les nuances à apporter à ces indicateurs. Mais la façon de les traiter fait clairement apparaître un biais : aucun espoir n'est permis (à moins d'écouter sagement ce que les auteurs vont nous annoncer). Surtout que, bizarrement, les auteurs décident d'enfoncer le clou en comparant la France non plus à d'autres pays pris individuellement, mais à des groupes de pays, regroupés en catégories qui n'ont pas grand intérêt, sauf à supposer, par exemple qu'États-Unis, Canada et Grande Bretagne ont une communauté de destin évidente ou qu'ils sont aussi importants en taille que le regroupement Allemagne, Pays-Bas et Belgique. Oh, je sais bien, il s'agit là d'une classification courante sur les modèles de capitalisme. Or, si ce genre de chose a un véritable intérêt, c'est pour adopter une perspective institutionnelle, dont il est important de parler longuement ensuite. En fait, on touche déjà ici à la manie des modèles à suivre, une constante dans le livre. Bref, à ce stade, tout va mal. Oh, mais ce n'est pas tout... La compétitivité française est en chute libre et c'est un drame. Passons encore une nième fois sur le fait que savoir ce qu'est la compétitivité française est bien compliqué, à défaut, par exemple de connaître celle de PSA, bien plus simple à évaluer. Revenons plutôt sur un point : certes, les rhénans et les scandinaves ont des éxcedénts courants respectivement de 6,3% et 3,7% du PIB. Passons sur le fait que je suspecte gravement les auteurs d'avoir fait un calcul du genre moyenne arithmétique simple pour des pays de tailles bien différentes (à vérifier, bénéfice du toute, tout ça...). Mais, le plus drôle est cette mansuétude pour les pays anglo-saxons... Pensez, donc, ils ont un déficit courant de 3,4% du PIB pendant que le nôtre est à 2,2%. Mais... vous comprenez, eux ont moins souffert en dynamique : entre 1995 et 2012, le solde se dégrade de 2,9 points de PIB chez nous contre 2,4 points de PIB chez les anglo-saxons. Eh oui, 0,5 points, c'est absolument énorme. Au jour d'aujourd'hui, pour donner une idée au lecteur, cela représente un écart (sur le PIB français) de grosso modo 10 milliards d'euros. Un drame, on vous le dit.

Il y a quelque chose de très désagréable à devoir se muer, contre son gré, en avocat du diable. Ce livre en offre trop souvent l'occasion. Car, les auteurs nous disent qu'il faut un diagnostic réaliste. Sans aucun doute. Mais leur diagnostic penche tellement vers le déclinisme qu'on ne peut le prendre totalement au sérieux, même très bien disposé a priori. En tout cas, on n'a pas le sentiment d'une cohérence entre le discours catastrophiste et les faits, parfois trop bien sélectionnés pour coller aux mots. C'est un problème. Et puis, bien sûr, il y a cette obsession de la compétitivité (qui reviendra fréquemment) , affligeante venant de pareilles signatures, dont les écrits habituels en sont passablement éloignés usuellement (excepté Élie Cohen, néo-fétichiste industriel depuis quelques années).

Il faut s'arrêter un peu sur ce point. L'idée que l'industrie fait la richesse d'un pays et que l'excédent commercial est la mesure de la puissance industrielle, donc celle de la prospérité, idée sous-jacente à ce discours industrialiste, est contredite par les faits et par le raisonnement économique. Il y a pourtant cette idée élémentaire qu'un pays riche est un pays qui est capable de faire des gains de productivité, pas celui qui amasse des excédents commerciaux. De fait, quand le taux d'ouverture ne dépasse pas 25% (en France, du moins), il est étonnant de penser que les parts de marché sont le déterminant principal de l'avenir (sur ce sujet, voir les arguments de Thesmar et Landier, le classique texte de Krugman et de nombreux textes d'Alexandre, dont le premier publié est ici.). La croissance, pour un pays comme la France, c'est le progrès technique. Les auteurs sont les premiers à le répéter. Aghion, spécialiste respecté (et respectable) des théories de la croissance a construit sa carrière là-dessus. Bizarrement, une partie du livre, qui prone la cohérence, véhicule ces idées, sur lesquelles il n'y rien à redire, aux côtés de l'obsession de la compétitivité. Il faut qu'on explique pourquoi l'industrie compterait autant. N'est-ce pas aux États-Unis que les auteurs comparent le PIB par habitant de tous les pays ? Or, leur industrie est au moins aussi moribonde que la nôtre. Pourquoi l'avenir de la France serait-il dans la réindustrialisation ? Pour faire un peu bonne mesure, je vous dirai que, oui, l'industrie a un rôle à jouer dans la croissance, dans la mesure où, si j'ai bien lu toute ma croissance endogène, elle permet la diffusion d'externalités de différentes formes. Le commerce extérieur est également, parce qu'il stimule la concurrence - et donc l'innovation - dans une optique schumpéterienne, une source de gains de productivité qui peuvent se diffuser à l'économie, toujours par des mécanismes d'externalités et par l'accroissement des dépenses de R&D et de capital humain. Mais, si c'est bien cela l'idée, qu'on le dise, plutôt que de partir sur un discours vainement mercantiliste. Qu'on sorte de cette logique de "parts de marché", de "compétitivité" qui, seules, n'ont aucun sens. Aghion, Cohen et Cette ne le font pas. Il y a vraiment pour moi une énigme à ces incohérences entre ce que disent les travaux académiques d'Aghion et cette communication grand public.

A part ça, du côté des taux de marge des entreprises, ça se passe mal aussi. On est passé de 32% en 1995 de la valeur ajoutée à 30,2% en 2011. Pendant ce temps, les Rhénans passaient de 37 à 40,9, les anglo-saxons de 33,2 à 33,9 et les Scandinaves de 41,3 à 37,8 (oui, oui, je sais, cependant je ne relève pas). Mais il vaut mieux lorgner du côté des taux d'épargne. Et là, c'est vraiment la catastrophe. Ah, mais zut, on n'a pas les pays scandinaves dans le graphique donné et on constate que l'Allemagne a la même courbe que nous et se situe un point au dessus. Hum... tenez, je vous mens pas, tiré du livre...

Une fois de plus, la comparaison, le benchmarking systématique, accompagné de commentaires dramatiques, ne convainc pas.

Finalement, sur la RD, le constat est assez consensuel. Là, pour le coup, depuis 20 ans, on avance mal. Même si son se situe, par je ne sais quel hasard, au dessus du groupe baptisé "anglo-saxons" (la faute aux Britanniques certainement), la France stagne. Or, à quelque chose près, il est évident que c'est une mauvaise nouvelle pour la croissance, d'autant que la structure de ces dépenses a un sens et que, derrière le chiffre global, celui des dépenses des entreprises n'est pas génial. Oh, mais... un moment, pas génial comparé aux entreprises allemandes. Et sinon, dans le temps ? Rien dans le livre. Ah ben, je vous ai trouvé les chiffres (INSEE).

Chacun y lira ce qu'il veut. Le constat raisonnable me semble que l'évolution n'est pas satisfaisante. Mais reproduire ce tableau aurait probablement enlevé des arguments... "La dégradation de la situation des entreprises françaises contribue sans doute fortement à expliquer cette faible dépense en R&D des entreprises" concluent les auteurs. Oui, c'est sûr, cette hausse de 65% des dépenses de R&D des entreprises appuie drôlement ce raisonnement. Mais bon, je le répète, sur ce point, le constat n'est pas optimiste, comparaison ou non (et surtout "non"). Tout comme l'analyse des auteurs devant nous conduire à ce constat est pour le moins elliptique.

Le bilan de la situation de l'emploi est assez classique : chômage élevé et taux d'emploi trop faibles pour les jeunes et les séniors, même en tenant compte de certaines particularités du marché du travail français. Sur les finances publiques, vous imaginez bien le diagnostic : dépenses, prélèvements, dette trop élevés. On ajoute un peu de dramaturgie encore une fois en retenant un classement où seuls cinq pays européens sont plus hauts que nous. Mais, à ce stade, rien de neuf. Et un premier jalon qui reviendra jusqu'à la fin du livre : il faut réduire les dépenses. Nous y reviendrons. Vient le tour de l'école et de l'égalité des chances et un diagnostic assez standard lui aussi. Les résultats scolaires de la France déclinent un peu et, surtout, les inégalités se creusent. Le lien entre réussite scolaire et origine sociale a tendance à croître, alors qu'il était déjà important chez nous. Or, ces inégalités ne sont nullement un gage de performance moyenne du système, comme d'autres pays le montrent. Quand on quitte le thème de l'inégalité à l'école, les inégalités de salaires suivent une étrange tendance baissière en France. Probablement grâce (ou à cause ?) du Smic, pour les auteurs. Néanmoins, cette comparaison porte sur les salariés à temps plein uniquement et les sources principales d'écarts de revenus du travail sont le temps partiel et, bien sûr, le chômage, dont on a vu qu'ils ne sont pas les principales forces de l'économie française. Quand on intègre ces éléments et les revenus du capital, la France a un profil plus inégalitaire (mesuré par un indice de Gini plus élevé avant transferts - 0,5 - et encore élevé après transferts - 0,3). Les auteurs résument ainsi la situation : "Au total, donc, la France est plus égalitaire que les autres groupes de pays concernant les seuls salariés à temps plein. Sur l’ensemble de la population, et en prenant en compte l’ensemble des revenus hors impôts et taxes, elle est très inégalitaire, sans doute pour une large part à cause des écarts d’accès à l’emploi. Les transferts et taxes opèrent une très forte redistribution, équivalente à celle des pays scandinaves mais supérieure à celle des pays rhénans et surtout anglo-saxons. C’est grâce à ces transferts que la France est finalement moins inégalitaire, en termes de distribution de revenus, que les pays anglo-saxons et aussi inégalitaire que les pays rhénans.".

Tout va mal, mais... les NTIC n'ont pas encore apporté en France tout leur potentiel. Pourquoi ? Parce que nos marchés (du travail et des biens) ne sont pas assez libéralisés, dans un contexte où le niveau d'éducation est également plus faible. Il faudra savoir saisir cette opportunité, nous disent Aghion, Cette et Cohen.

Alors, il faut "penser autrement", c'est le titre du chapitre suivant. On s'attend à une fulgurance, à une pédagogie bien sentie, une parole d'experts maniant la synthèse et le debunking d'idées fausses avec brio, comme un certain nombres d'économistes sont capables de le faire. Oui, je sais, je tue un peu le suspens en abusant d'une ironie déjà perceptible. J'ai précédemment prévenu que le style et le rythme de l'ouvrage n'étaient pas à la hauteur de ce genre d'attentes. La cible de ce chapitre est "le keynésianisme primitif" dont la France serait la prisonnière. Je ne peux que repenser à cette sortie de Le Boucher qui m'a passablement fatigué un samedi il y a quelques mois. Lire le même préambule en 2014, après 6 ans de great recession inquiète. Mais, en invétéré optimiste, je me dis que ça va aller. Nos auteurs ne sont pas des Le Boucher, tout de même. Non, pas tout à fait. Ils sont presque pires. Entendons-nous bien : les y a qu'à-faut qu'on de la dépense publique, de l'impôt, de la hausse du Smic à tout-va, au nom de Keynes, au nom de tout et n'importe quoi, sont des plaies. Comme je l'expliquais dans ma critique du texte de Le Boucher, le keynésianisme a un temps de prédilection, qui est la récession. Notre incapacité à réduire par moment les déficits nous coûte probablement aujourd'hui des marges de manoeuvre budgétaires, réelles ou supposées. Mais jugez plutôt. Pour recaler les politiques keynésiennes, les auteurs nous disent d'abord que du fait de la mondialisation, on ne peut pas relancer. Oui, oui, un multiplicateur est plus faible en économie ouverte, c'est vrai. Mais, conscients probablement que l'argument est un peu léger suite au choc de demande subi ces dernières années (oui, oui, il y a eu un choc de demande négatif ; ce qui, je le précise, n'exclut pas une tendance négative sur l'offre aussi, pour d'autres raisons), les auteurs prennent le soin d'instiller une dose de Master 1 à leur démo de L1. Je cite in extenso, tellement c'est beau : "A cela s’ajoute une autre controverse, celle qui porte sur l’importance du « multiplicateur » keynésien : des études récentes montrent qu’une augmentation permanente des dépenses publiques de l’ordre de 1 % du PIB augmente le PIB de beaucoup moins que 1 %. L’effet multiplicateur est donc bien plus faible qu’on ne le croit. Il peut même être nul ou presque à moyen et long terme : si les entreprises ne sont pas assez compétitives et si les rigidités sur le marché du travail sont telles qu’une baisse, même légère, du taux de chômage se traduit par une augmentation des salaires qui dégrade encore la compétitivité, alors la demande publique supplémentaire se substituera à une demande privée préexistante, et l’activité ne sera pas durablement dynamisée. Mais l’endettement public, lui, aura augmenté. La politique macroéconomique dans une économie de l’innovation doit donc dépasser ce que nous considérons comme une interprétation simpliste de la pensée de Keynes, à savoir cette idée de la relance par la consommation et de la gestion du cycle par la demande.". On se pince, on regarde la date de publication du livre... Non, non, il n'a pas été publié en 2009. Une seule référence est citée en note. Cette référence, c'est Alesina et alii. Ce n'est pas anodin. Rappelons simplement un peu l'état du débat sur l'impact des politiques budgétaires. Quand la crise éclate en 2008, la politique budgétaire n'est plus un sujet de recherches très dynamique (en termes relatifs). Depuis les années 1990, on considère parmi les économistes que le bon outil de stabilisation de la conjoncture est la politique monétaire, qui a donné de bons résultats (c'est un peu plus compliqué en zone euro, mais passons). D'autant plus que les estimations de multiplicateurs budgétaires à ce moment là sont effectivement assez basses, de l'ordre de ce que présentent Aghion, Cette et Cohen. Mais, en l'espace de quelques années, les économistes se remettent au travail sur le sujet et arrivent à deux ou trois conclusions un peu différentes : un, quand la politique monétaire est confrontée à une récession d'envergure, amenée par une grave crise bancaire, elle patine passablement, arrivant aux limites de ses capacités à baisser les taux, puisqu'ils sont proches de zéro (ce qu'on appelle le zero lower bound). Deux, il faut donc se demander ce que la politique budgétaire peut apporter. Trois, pour la profession, il se trouve qu'elle peut apporter un peu plus que prévu, sauf si Alesina et quelque co-auteurs ont raison (et si Reinhard et Rogoff n'ont pas raison aussi avec leur histoire de ratio à 90%). Ce qui est loin de faire l'unanimité. Petit à petit, des gens très sérieux comme Christina Romer ou Brad DeLong et Lawrence Summers aux États-Unis (on pourrait encore en citer un bon nombre, dont les gens de l'OFCE), revoient sérieusement à la hausse la valeur plausible du multiplicateur. Et, en 2013, c'est Blanchard et Leigh, du FMI, qui en arrivent à la même conclusion, qu'on pourrait sobrement résumer ainsi : "Y a eu comme un problème d'estimation, le multiplicateur est plus élevé que prévu" (et non pas "on a fait des erreurs de calcul", comme certains idiots l'ont relaté). Notamment, parce qu'ils constatent que les politiques d'austérité ne marchent pas, au contraire. Bref, le message que je veux faire passer est assez simple. Il y a eu un débat, un débat animé. L'idée que les travaux d'Alesina puissent être adaptés à la situation présente a progressivement reculé, essentiellement devant les faits. Ça ne discrédite nullement les travaux d'Alesina et de ses coauteurs. Mais, déjà en 2010, Perotti, avec qui Alesina avait publié les premiers textes sur la relance par "consolidation fiscale" (en gros, donc, l'idée que réduire les déficits par la biais d'une baisse des dépenses pouvait avoir un effet de relance sur l'économie), marquait ses distances avec une acceptation systématique des conclusions qu'elle implique. Alesina lui-même se montre prudent sur le sujet. Et vlan, que retiennent les auteurs du livre comme seule et unique étude ? Eh oui... A un détail près : l'incroyable incohérence entre le premier chapitre et la conclusion. Dans la conclusion du livre, les auteurs nous expliquent qu'il aurait fallu soutenir la demande en prévoyant un agenda crédible de rétablissement des finances publiques. Soit. Je ne vais pas dire le contraire. Mais j'avais cru comprendre que les politiques keynésiennes ne fontionnaient pas...

La fin justifie probablement les moyens. Il y a peut-être de bons et de mauvais mensonges. Néanmoins, j'ai horreur de lire un texte qui comprend entre les lignes le message "plus c'est gros, mieux ça passe". Car, ce n'est ni plus ni moins que cela.

Alors, pourquoi envisager un "bon" mensonge ? Parce qu'il y a, je suppose, une idée derrière tout ceci : si on n'arrive pas à sortir du débat relance conjoncturelle vs réformes structurelles, nos arguments - aussi bons soient-ils pour le futur - ne passeront pas. La relance est prisonnière du contexte européen. Nous voulons offrir un programme réalisable. Tant pis pour le présent, préparons le futur et imposons des réformes structurelles. La démarche est doublement hasardeuse. D'une part, mal informer n'est jamais très bon en matière de pédagogie. D'autre part, faire l'hypothèse que le futur ne dépend pas d'un présent aussi atypique que le nôtre est risqué. Outre qu'une conjoncture dépréciée a des effets potentiellement durables sur l'économie (dans le jargon, on parle d'hystérèse), l'économie politique de la réforme pose irrémédiablement une question simple : peut-on réformer en plein marasme économique et social ? Certaines répondent oui, d'autres non. L'Histoire montre que les deux réponses sont possibles. Aucune analyse sérieuse n'est apportée par les auteurs. Si changer de modèle en France pouvait consister simplement à vendre une solution par la persuasion, alors cela fait bien longtemps que ce serait fait. C'est particulièrement en cela que le livre déçoit beaucoup. Présenté comme un exercice de pédagogie d'économie politique, il s'avère très fruste sur ce plan. Alors, passons à la suite et à ce programme de réforme structurel puisque, sans vraiment nous démontrer qu'il est le seul viable, c'est ce que les auteurs ont décidé de servir.

Dans la boîte à outils de correction du "keynésianisme primitif", il y a l'idée qu'il faut transférer les cotisations sociales sur la TVA, pour opérer une dévaluation fiscale qui taxe les produits étrangers et accroissent la compétitivité des firmes françaises. La fameuse TVA sociale. Soyons clairs : peut-être que c'est utile, peut-être pas. Difficile d'en faire un cheval de bataille central. Ce que les auteurs ne font pas forcément, du reste. Ensuite, dans la lignée des travaux d'Alesina, une fois actée la baisse des déficits, cette baisse devra se faire par la baisse des dépenses publiques, par la hausse des prélèvements. L'argument se tient : la baisse des dépenses permet potentiellement d'accroître la productivité des services de l'État et la hausse de la pression fiscale n'est pas forcément une bonne nouvelle en termes de décisions économiques et de confiance des entrepreneurs. Côté demande, ce n'est pas forcément fabuleux mais, on vous l'a dit : la demande, on s'en moque, on réduit les déficits (comme le Suédois des années 1990...).

La suite des préconisations en matière fiscale nous ramène encore un peu plus vers des considérations dignes d'intérêt. Depuis des années, Aghion milite pour un système fiscal qui taxe davantage la consommation, impose le capital à un taux constant (voire forfaitaire, et modéré) et taxe les revenus de façon progressive. L'idée est qu'un impôt comme la TVA n'est pas régressif, que taxer excessivement le capital réduit la croissance et que l'impôt sur le revenu, totalement purgé de ses niches, est l'outil adapté pour redistribuer. C'est le cocktail retenu par les pays scandinaves et, aussi bien conceptuellement que dans les faits, il a une cohérence indéniable. En France, cette option est en concurrence avec celle de Thomas Piketty, qui elle aussi a ses arguments. On peut pencher vers l'une ou l'autre, mais elles ont toutes les deux un avantage : débarrasser le système français de bon nombre de tares, à commencer par sa complexité et son absence de lisibilité. Les auteurs insistent sur le fait que la taxation de l'épargne, qui n'est qu'un revenu non consommé est incohérente et qu'il vaut mieux réduire les inégalités à la base en taxant les revenus du travail et les successions. La correction des effets pervers de la taxation du capital par le biais de subventions (type crédit impôt recherche) n'est pas une solution, dans la mesure notamment où elles créent des effets d'aubaine, plus qu'une réelle incitation à investir et entreprendre.

C'est en amont qu'on combat les inégalités, en accroissant la mobilité sociale, ce qui passe par le système éducatif (initial et continu) et la libéralisation du marché du travail. Vaste chantiers, sur lesquels le point de vue des auteurs peut-être résumé ainsi. La mobilité sociale s'accompagne généralement de plus de croissance. Des marchés concurrentiels favorisent la mobilité sociale. Des marchés concurrentiels favorisent l'innovation, car le seul individu capable de déloger un entrepreneur (schumpeterien) est un autre entrepreneur. Une économie moderne est une économie qui repose sur une réallocation permanente des positions. Le corrolaire est le besoin d'un marché du travail plus fluide. Le droit du travail français est inefficace. Plus que sa simplification, c'est sa redéfinition par les "partenaires économiques" (le terme "partenaires sociaux" semble soigneusement évité ; vu leur comportement, on peut comprendre). La protection sociale ne doit pas être démantelée mais conçue pour "renforcer la fonction protectrice pour les plus défavorisés et en adapter les particularismes les moins performants".

Il n'y a pas de lien systématique entre moyens et qualité du système scolaire. Sur le marché du travail, le Smic est un mauvais instrument de lutte contre la pauvreté et ses conséquences du point de vue de l'emploi sont plutôt négatives. On doit lui préférer des dispositifs comme le RSA. Il faudrait geler partiellement le Smic, modifier ses critères de revalorisation (selon l'âge, les régions, etc.) et mobiliser des moyens pour la formation professionnelle des smicards.

D'autre part, une bonne politique industrielle doit suivre quelques principes modernes, que Philippe Aghion a déjà soutenus par ailleurs. Sur la croissance, les auteurs s'opposent aux décroissants et soutiennent une optique de développement durable, une transition énergétique, au sujet de laquelle ils soulignent qu'il ne faut pas se faire d'illusions : elle aura un coût net. Sur ce sujet, Aghion, Cette et Cohen prennent position en faveur des idées de ceux qui (à l'instar de Nicholas Stern) prônent un changement rapide (plutot que graduel, comme le soutiennent des auteurs tels que William Nordhaus). Mais avec un argument peu diffusé, qui ignore momentanément le sort des "générations futures" et est axé sur l'idée que si l'on veut une transition énergétique, il faut éviter que les entreprises ne continuent à investir dans des technologies polluantes. Ce qui, du fait de l'apprentissage par la pratique qu'elles réalisent au cours du temps sur ces technologies, les incitent de moins en moins à basculer sur des technologies propres, de plus en plus coûteuses pour elles. C'est un argument de dépendance au sentier qui est pertinent.

La réforme de l'État est un impératif dans le dispositif de réformes d'ensemble. Les déficits publics paralysent l'action de l'État dans les domaines où elle produit des résultats efficaces. Le respect du principe des stabilisateurs automatiques devrait s'imposer afin de pouvoir stabiliser la conjoncture (étrange néanmoins, on avait cu comprendre que ça ne marchait pas) et soutenir l'innovation au travers des différentes interventions qui le permettent. Sur quoi agir et pourquoi ? "Pourquoi le service public coûte-t-il tellement plus cher en France que dans d’autres pays développés, à résultats équivalents ? La ou plutôt les réponses s’appellent millefeuille territorial avec duplication entre les différents niveaux administratifs ; multiplicité géographique et sectorielle des caisses sociales ; multiplicité des régimes de retraite ; liberté de tarification et de prescription des médecins de ville ; absence de concurrence sur les médicaments ; recours excessif aux urgences hospitalières, etc.". Pour changer cela, il faut suivre les exemples de l'Australie, du Canada et de la Suède, qui ont su réformer leur État dans les années 1990. Pour tous ces pays, "des facteurs communs expliquent pourquoi la réforme de l’État a été menée à bien dans ces trois pays. Tout d’abord, dans chaque cas, une crise a agi comme un catalyseur des réformes en déclenchant l’arrivée d’un nouveau gouvernement. Ensuite, une volonté commune de remettre à plat les missions publiques plutôt que de se contenter d’une politique du rabot s’est affirmée, ainsi qu’une même détermination à mettre en place des règles strictes de gouvernance de la dépense publique à plus long terme.". La lecture de cette partie laisse encore sceptique. Et pour cause : même si on a envie d'y croire et que l'approche n'est vraiment pas dénuée d'intérêt, on ne voit pas en quoi l'exemple de trois pays dans les années 1990, dont les situations ont comme seul point commun véritable une hausse de l'endettement public et du chômage dans un contexte d'ensemble assez différent (l'Australie n'est pas dans l'UE, la conjoncture internationale n'était pas aussi détestable qu'actuellement, etc.), pourrait servir de guide ultime à une réforme française. On retrouve ici la sensation désagréable qui accompagne la lecture du livre : des prescriptions qu'on peut vouloir suivre sont présentées comme indubitablement souhaitables au travers d'arguments qui sont in fine assez "forcés". Comment emporter la conviction du lecteur de cette façon ? Par le martèlement d'arguments qui se répètent. Car l'ouvrage a cette particularité, comme je l'ai déjà mentionné, de se répéter souvent (et moi aussi, du coup...). Il procède en fait par une avancée progressive qui a les qualités de ses défauts. On peut la présenter ainsi : on résume, on répète en approfondissant, puis on recommence. Les qualités de la répétition sont connues. Mais la répétition n'est-elle pas la traduction d'un manque de percussion des arguments ? Je suis partagé.

En tout cas, "les réformes paient !" nous disent les auteurs, graphiques du PIB, du taux de chômage et du ratio de dette publique à l'appui. L'économètre qui sommeille en nous ne peut s'empêcher de se demander si ces corrélations implicites qui se présentent en causalités ne nous racontent pas des bobards. Mais que faire ? Après tout, d'une part, ce sont peut-être des graphes qui sont appuyés sur des travaux économétriques plus approfondis (mais non explicités ici), d'autre part, si ce n'est relever ce que d'autres ont déjà relevé sur le sujet, et sauf à nier qu'une réforme de l'État puisse être efficace, il est raisonnable de donner du crédit à l'analyse. Il faut donc accepter un instant son ignorance plus ou moins résiduelle et conclure que, de toute façon, oui, accroître la productivité de l'État ne nous ferait pas de mal. Comment, dans le détail ? C'est une autre histoire. Il serait ici trop long de décrire toutes les réformes envisagées sur tous les points mentionnés plus haut comme les chantiers prioritaires. Attardons nous sur les justifications de refonte de la protection sociale. Les solutions proposées sont un patchwork technique qui va de l'allongement de la durée de cotisation pour les retraites au questionnement du régime des intermittents du spectacle. La cohérence d'ensemble réside dans l'idée que le système actuel, organisé par branches, est devenu inadapté à une économie de la mobilité. Un diagnostic assez répandu chez les économistes et sociologues du travail.

Le détail des mesures sur la mobilité sociale met l'accent sur l'éducation, pour commencer. Il repose sur des idées simples : suivi individualisé, compétence des enseignants, décentralisation. Dans le supérieur, il s'agit en premier lieu de favoriser une diversité des filières, à l'intérieur desquelles les choix d'orientation définitifs sont retardés. Ensuite, il faut viser l'"excellence universitaire". Ce qui, si j'ai bien suivi, consiste à dire qu'on doit avoir... de bonnes facs. De surcroît, il doit exister une "émulation" entre les établissements. Un des axes de travail pour soutenir ces objectifs est de briser la dichotomie universités - grandes écoles, inefficace et injuste pour les auteurs.

Hormis la formation initiale, la réforme de la formation professionnelle est un impératif. On le sait depuis longtemps et la loi de janvier 2014 est un pas en avant, mais le premier seulement. Bizarrement, c'est dans ce contexte qu'est évoquée une première fois la protection de l'emploi. Avec le discours classique qui me laisse dubitatif depuis un moment, quant à ses fondements académiques. Toujours est-il que pour résumer la doctrine des auteurs sur la formation professionnelle, il faut suivre l'Allemagne, où "plutôt que de recourir à l’obligation légale de formation, on donne des incitations fiscales directes aux employés pour suivre des programmes de formation. En outre, les employés reçoivent directement les subventions ou chèques formation de l’État et ensuite ils peuvent choisir quel programme de formation ils souhaitent financer avec ces fonds publics, autrement dit en Allemagne on fait jouer la concurrence entre les différents prestataires de formation. Nous proposons de faire évoluer notre système de formation professionnelle vers un modèle similaire, ce qui appelle également une réforme du mode de financement des organisations représentatives patronales et syndicales.".

On revient au marché du travail immédiatement après les préconisations en matière de formation professionnelle. Il faut accroître le taux d'emploi des jeunes, en encourageant le travail étudiant à temps partiel (qui, selon les études, en dessous d'un certain volume horaire, ne nuirait pas à la réussite), avec un système de cotisations (et droits) particulier. Les "freins institutionnels à la mobilité" doivent être combattus aussi. Entendre par là revoir certaines dispositions comme les droits à l'indemnité de fin de carrière, la fiscalité des revenus locatifs ou l'accès à un autre logement social dans une nouvelle zone géographique. Bizarrement, rien n'est dit sur les droits de mutation, qui mériteraient pourtant aussi une mention. Certains changements de procédures en cas de litiges entre employeurs et salariés sont mis en avant, afin de raccourcir les procédures. Sur le contrat de travail, les auteurs soulignent à juste titre que seul, il n'est pas une panacée. Pour résumer leur point de vue, on peut dire qu'il se situe dans la lignée du désormais fameux rapport Blanchard & Tirole. Et pour clore cette série de propositions sur le marché du travail et la formation, vous l'avez compris, le but ultime est de mettre en place une flexisécurité, made in France.

La libéralisation des marchés de biens et services est un impératif pour les auteurs, qui s'appuient sur le niveau élevé des indices de réglementation de ces marchés en France. L'argument est bien connu ici aussi et se trouve au coeur de l'actualité avec la loi Macron. D'autres secteurs sont concernés : l'énergie, les médicaments, la distribution (autre secteur qui fait couler beaucoup d'encre depuis un certain temps ; voir par exemple ceci, cela, ou encore ça), en particulier. Chaque marché présentant des caractéristiques spécifiques, les préconisations des auteurs y sont très différentes, mais vont dans le sens de plus de concurrence. Au final, ce qui en est attendu est plus de croissance et d'emploi. Le chapitre s'achève sur les préconisations de politique industrielle, qui détaillent un peu plus ce qui a été mentionné plus haut (je renvoie encore à cette note de lecture d'un précédent livre coécrit par Aghion).

Le chapitre suivant est consacré à la réforme fiscale, dont les grandes lignes souhaitées ont été données en début d'ouvrage. Après une comparaison du système socio-fiscal français avec ceux des pays rhénans et scandinaves, les auteurs préconisent réduire le poids des cotisations sociales sur les salaires (santé et politique familiale seraient financées sur l'impôt), une augmentation de la TVA à 25% en contrepartie (le terme "TVA sociale" est utilisé), une baisse de l'impôt sur le revenu (avec un accroissement de la progressivité, en créant une tranche marginale à 50% et par la suppression des niches fiscales), une baisse de l'impôt sur les sociétés (et une suppression des niches fiscales type crédit impôt-recherche, patchs improductifs qui ne compensent pas intelligemment une lourde imposition) et une fiscalité effective des successions. La fusion impôt sur le revenu et CSG est exclue.

Le dernier chapitre est une simulation des réformes envisagées par un modèle économétrique (à l'aide du programme MacSim). Il serait trop long de détailler les hypothèses retenues dans ce chapitre intéressant. Disons que, sans surprise, selon les évaluations des auteurs, leur programme de réformes aurait un impact positif.

La conclusion du livre démarre sur le paragraphe évoqué plus haut et qui laissera le lecteur sans voix, puisque, même s'il démarre sur des questions structurelles, il est également une ode aux politiques conjoncturelles de soutien de la demande. Il est bon de le reproduire in extenso : "Le contraste entre les performances récentes de l’économie américaine et celles de la zone euro est frappant : la reprise se confirme aux États-Unis alors qu’elle marque le pas du côté européen. La meilleure posture des États-Unis est partiellement due à l’existence de facteurs structurels et technologiques. Les États-Unis se sont dotés d’institutions et de politiques qui favorisent l’innovation, ils sont à la pointe dans la plupart des secteurs innovants, en particulier le numérique et les biotechnologies. Leurs marchés sont réactifs et ils jouissent d’une énergie bon marché. Mais il y a aussi autre chose : les États-Unis et l’Europe n’ont pas suivi la même stratégie macroéconomique de réponse à la crise. Les États-Unis ont d’abord assaini leur système bancaire et, par ailleurs, ils ont donné aux ménages le temps de se désendetter. La Réserve fédérale a mis en œuvre de son côté une politique de soutien à la demande. Elle a réduit ses taux directeurs et s’est montrée très audacieuse en matière de quantitative easing : en rachetant massivement des bons du Trésor américain sur le marché secondaire, elle a injecté de la liquidité dans l’économie. Les autorités américaines ont repoussé l’effort d’ajustement budgétaire : celui-ci vient tout juste d’être engagé au terme de l’accord bipartisan conclu en décembre 2013.". En un sens, tout ce que les auteurs nous déconseillaient fortement quelques chapitres plus tôt. Le reste n'est que littérature.

En définitive, que vaut ce texte, élu livre d'économie 2014 ? D'un côté, il y a un travail de synthèse important, sur de nombreux sujets, avec beaucoup d'informations, de repères d'analyse qui ne peuvent nuire au grand public et la volonté de participer au débat public en proposant un programme. D'un autre côté, il y a une structure et une forme totalement indigestes, des partis pris qui décrédibilisent passablement l'ensemble, sans même parler des quelques incohérences qui ne sont pas anodines. En outre, il passe à côté de la question essentielle qu'il affirme vouloir solutionner au départ : celle de la méthode de la réforme, qui se limite finalement à un genre de "lisez, vous allez voir, nous avons des arguments et nous parlons de l'Allemagne et de la Scandinavie". Ce qui ne suffira évidemment pas, dans un pays où faire usage du benchmarking international avec insistance ne fait que créer de farouches résistances, plus ou moins rationnelles et justifiées. Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, en réalité... Globalement, Changer de modèle est décevant.

Et puis ? Et puis, ça se complique. Voici venir le début d'un texte d'une forme plus que médiocre. L'exercice est supposé relever en grande partie de la communication, de la conviction. C'est ce que le lecteur attend, espère, au prix éventuellement d'une forme d'aveuglement, plus ou moins temporaire. Or, ce texte, au style indigeste et dramatiquement plat et convenu, est une suite de répétitions balourdes, dans un style un tiers techno, un tiers politicard, un tiers "je cause à neuneu pour bien me faire comprendre (en répétant 15 fois la même chose)". Voilà qui est dit : le message aurait pu passer en réduisant d'un tiers le nombre de pages. Et tant qu'à faire, en améliorant le Français employé. Ce n'est pas parce qu'on fait de l'économie qu'on est supposé écrire comme une chèvre. Ça sent un peu le thésard ou stagiaire nègre (et pas la meilleure plume qui soit), chargé de synthétiser les idées de chacun de nos trois économistes trop occupés pour écrire pareil texte. Quand on sort du bouquin de Drèze et Sen, pourtant comparable dans l'idée, le choc est réel. Mais, passé cette vive réaction sur la forme (qui, comme la taille, compte), reprenons sur le fond, que je dissocie forcément.

Le point de départ des auteurs est que la France décroche radicalement sur tous les plans depuis dix ans. La situation est absolument dramatique et, je ne vous le cache pas, en lisant le livre, j'ai quelques fois songé à mettre fin à mes jours, en bon patriote que je suis. Mais comme le week-end arrivait, je me suis dit, en bon Français aux 35 heures, que j'allais attendre un peu (bon, finalement, le week-end a été pluvieux, m'enfin...). Sur cette partie, tout est fait pour noircir un tableau dont on se demande s'il est utile de l'assombrir davantage. Il est évident que tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le PIB par habitant, comparé à celui des États-Unis aurait méchamment chuté pour la France. Une fois le choc encaissé, on observe que non seulement le tableau illustrant ce point n'est visiblement pas en parité des pouvoirs d'achat mais que, de surcroît, lorsqu'on ramène ceci à des données en valeur absolues, cela représente un écart de 1 200€ de PIB par habitant avec l'Allemagne. Ça n'enlève rien au constat initial d'évolution relative du PIB par habitant, mais on a soudain une autre vision des choses. Pas très réjouissante, mais bien moins spectaculaire. N'empêche, on commence à s'interroger. Surtout lorsque les statistiques concernant la productivité du travail (bonnes pour la France) sont irrémédiablement critiquées, de même que celles portant sur l'IDE. On connaît parfaitement les nuances à apporter à ces indicateurs. Mais la façon de les traiter fait clairement apparaître un biais : aucun espoir n'est permis (à moins d'écouter sagement ce que les auteurs vont nous annoncer). Surtout que, bizarrement, les auteurs décident d'enfoncer le clou en comparant la France non plus à d'autres pays pris individuellement, mais à des groupes de pays, regroupés en catégories qui n'ont pas grand intérêt, sauf à supposer, par exemple qu'États-Unis, Canada et Grande Bretagne ont une communauté de destin évidente ou qu'ils sont aussi importants en taille que le regroupement Allemagne, Pays-Bas et Belgique. Oh, je sais bien, il s'agit là d'une classification courante sur les modèles de capitalisme. Or, si ce genre de chose a un véritable intérêt, c'est pour adopter une perspective institutionnelle, dont il est important de parler longuement ensuite. En fait, on touche déjà ici à la manie des modèles à suivre, une constante dans le livre. Bref, à ce stade, tout va mal. Oh, mais ce n'est pas tout... La compétitivité française est en chute libre et c'est un drame. Passons encore une nième fois sur le fait que savoir ce qu'est la compétitivité française est bien compliqué, à défaut, par exemple de connaître celle de PSA, bien plus simple à évaluer. Revenons plutôt sur un point : certes, les rhénans et les scandinaves ont des éxcedénts courants respectivement de 6,3% et 3,7% du PIB. Passons sur le fait que je suspecte gravement les auteurs d'avoir fait un calcul du genre moyenne arithmétique simple pour des pays de tailles bien différentes (à vérifier, bénéfice du toute, tout ça...). Mais, le plus drôle est cette mansuétude pour les pays anglo-saxons... Pensez, donc, ils ont un déficit courant de 3,4% du PIB pendant que le nôtre est à 2,2%. Mais... vous comprenez, eux ont moins souffert en dynamique : entre 1995 et 2012, le solde se dégrade de 2,9 points de PIB chez nous contre 2,4 points de PIB chez les anglo-saxons. Eh oui, 0,5 points, c'est absolument énorme. Au jour d'aujourd'hui, pour donner une idée au lecteur, cela représente un écart (sur le PIB français) de grosso modo 10 milliards d'euros. Un drame, on vous le dit.

Il y a quelque chose de très désagréable à devoir se muer, contre son gré, en avocat du diable. Ce livre en offre trop souvent l'occasion. Car, les auteurs nous disent qu'il faut un diagnostic réaliste. Sans aucun doute. Mais leur diagnostic penche tellement vers le déclinisme qu'on ne peut le prendre totalement au sérieux, même très bien disposé a priori. En tout cas, on n'a pas le sentiment d'une cohérence entre le discours catastrophiste et les faits, parfois trop bien sélectionnés pour coller aux mots. C'est un problème. Et puis, bien sûr, il y a cette obsession de la compétitivité (qui reviendra fréquemment) , affligeante venant de pareilles signatures, dont les écrits habituels en sont passablement éloignés usuellement (excepté Élie Cohen, néo-fétichiste industriel depuis quelques années).

Il faut s'arrêter un peu sur ce point. L'idée que l'industrie fait la richesse d'un pays et que l'excédent commercial est la mesure de la puissance industrielle, donc celle de la prospérité, idée sous-jacente à ce discours industrialiste, est contredite par les faits et par le raisonnement économique. Il y a pourtant cette idée élémentaire qu'un pays riche est un pays qui est capable de faire des gains de productivité, pas celui qui amasse des excédents commerciaux. De fait, quand le taux d'ouverture ne dépasse pas 25% (en France, du moins), il est étonnant de penser que les parts de marché sont le déterminant principal de l'avenir (sur ce sujet, voir les arguments de Thesmar et Landier, le classique texte de Krugman et de nombreux textes d'Alexandre, dont le premier publié est ici.). La croissance, pour un pays comme la France, c'est le progrès technique. Les auteurs sont les premiers à le répéter. Aghion, spécialiste respecté (et respectable) des théories de la croissance a construit sa carrière là-dessus. Bizarrement, une partie du livre, qui prone la cohérence, véhicule ces idées, sur lesquelles il n'y rien à redire, aux côtés de l'obsession de la compétitivité. Il faut qu'on explique pourquoi l'industrie compterait autant. N'est-ce pas aux États-Unis que les auteurs comparent le PIB par habitant de tous les pays ? Or, leur industrie est au moins aussi moribonde que la nôtre. Pourquoi l'avenir de la France serait-il dans la réindustrialisation ? Pour faire un peu bonne mesure, je vous dirai que, oui, l'industrie a un rôle à jouer dans la croissance, dans la mesure où, si j'ai bien lu toute ma croissance endogène, elle permet la diffusion d'externalités de différentes formes. Le commerce extérieur est également, parce qu'il stimule la concurrence - et donc l'innovation - dans une optique schumpéterienne, une source de gains de productivité qui peuvent se diffuser à l'économie, toujours par des mécanismes d'externalités et par l'accroissement des dépenses de R&D et de capital humain. Mais, si c'est bien cela l'idée, qu'on le dise, plutôt que de partir sur un discours vainement mercantiliste. Qu'on sorte de cette logique de "parts de marché", de "compétitivité" qui, seules, n'ont aucun sens. Aghion, Cohen et Cette ne le font pas. Il y a vraiment pour moi une énigme à ces incohérences entre ce que disent les travaux académiques d'Aghion et cette communication grand public.

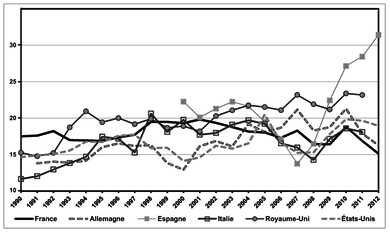

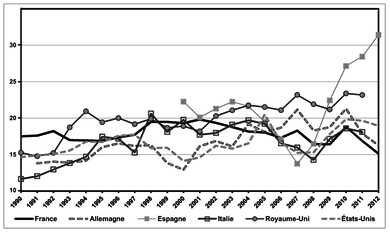

A part ça, du côté des taux de marge des entreprises, ça se passe mal aussi. On est passé de 32% en 1995 de la valeur ajoutée à 30,2% en 2011. Pendant ce temps, les Rhénans passaient de 37 à 40,9, les anglo-saxons de 33,2 à 33,9 et les Scandinaves de 41,3 à 37,8 (oui, oui, je sais, cependant je ne relève pas). Mais il vaut mieux lorgner du côté des taux d'épargne. Et là, c'est vraiment la catastrophe. Ah, mais zut, on n'a pas les pays scandinaves dans le graphique donné et on constate que l'Allemagne a la même courbe que nous et se situe un point au dessus. Hum... tenez, je vous mens pas, tiré du livre...

Une fois de plus, la comparaison, le benchmarking systématique, accompagné de commentaires dramatiques, ne convainc pas.

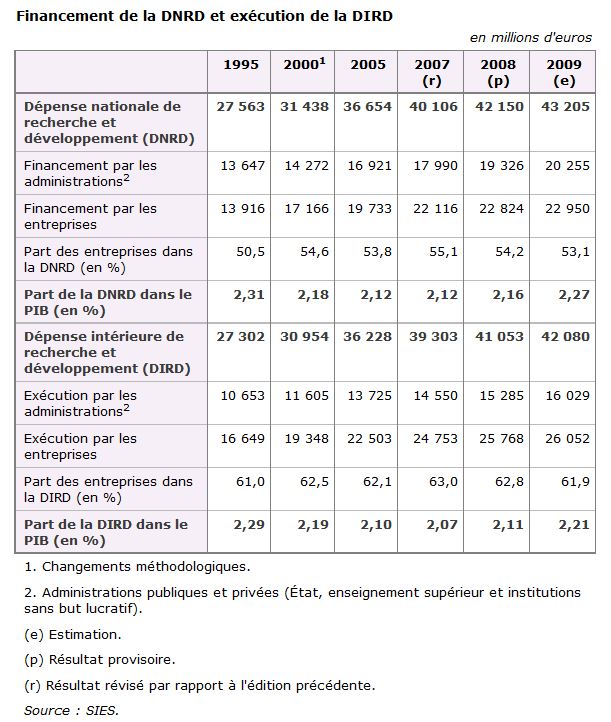

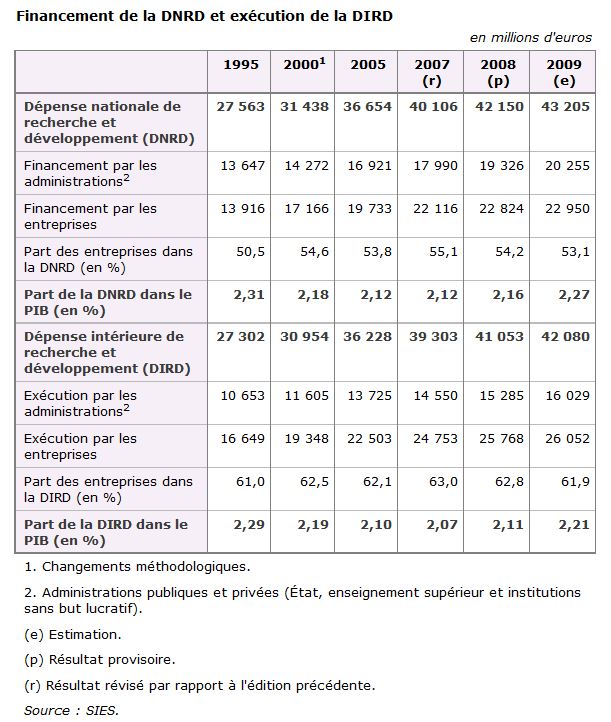

Finalement, sur la RD, le constat est assez consensuel. Là, pour le coup, depuis 20 ans, on avance mal. Même si son se situe, par je ne sais quel hasard, au dessus du groupe baptisé "anglo-saxons" (la faute aux Britanniques certainement), la France stagne. Or, à quelque chose près, il est évident que c'est une mauvaise nouvelle pour la croissance, d'autant que la structure de ces dépenses a un sens et que, derrière le chiffre global, celui des dépenses des entreprises n'est pas génial. Oh, mais... un moment, pas génial comparé aux entreprises allemandes. Et sinon, dans le temps ? Rien dans le livre. Ah ben, je vous ai trouvé les chiffres (INSEE).

Chacun y lira ce qu'il veut. Le constat raisonnable me semble que l'évolution n'est pas satisfaisante. Mais reproduire ce tableau aurait probablement enlevé des arguments... "La dégradation de la situation des entreprises françaises contribue sans doute fortement à expliquer cette faible dépense en R&D des entreprises" concluent les auteurs. Oui, c'est sûr, cette hausse de 65% des dépenses de R&D des entreprises appuie drôlement ce raisonnement. Mais bon, je le répète, sur ce point, le constat n'est pas optimiste, comparaison ou non (et surtout "non"). Tout comme l'analyse des auteurs devant nous conduire à ce constat est pour le moins elliptique.

Le bilan de la situation de l'emploi est assez classique : chômage élevé et taux d'emploi trop faibles pour les jeunes et les séniors, même en tenant compte de certaines particularités du marché du travail français. Sur les finances publiques, vous imaginez bien le diagnostic : dépenses, prélèvements, dette trop élevés. On ajoute un peu de dramaturgie encore une fois en retenant un classement où seuls cinq pays européens sont plus hauts que nous. Mais, à ce stade, rien de neuf. Et un premier jalon qui reviendra jusqu'à la fin du livre : il faut réduire les dépenses. Nous y reviendrons. Vient le tour de l'école et de l'égalité des chances et un diagnostic assez standard lui aussi. Les résultats scolaires de la France déclinent un peu et, surtout, les inégalités se creusent. Le lien entre réussite scolaire et origine sociale a tendance à croître, alors qu'il était déjà important chez nous. Or, ces inégalités ne sont nullement un gage de performance moyenne du système, comme d'autres pays le montrent. Quand on quitte le thème de l'inégalité à l'école, les inégalités de salaires suivent une étrange tendance baissière en France. Probablement grâce (ou à cause ?) du Smic, pour les auteurs. Néanmoins, cette comparaison porte sur les salariés à temps plein uniquement et les sources principales d'écarts de revenus du travail sont le temps partiel et, bien sûr, le chômage, dont on a vu qu'ils ne sont pas les principales forces de l'économie française. Quand on intègre ces éléments et les revenus du capital, la France a un profil plus inégalitaire (mesuré par un indice de Gini plus élevé avant transferts - 0,5 - et encore élevé après transferts - 0,3). Les auteurs résument ainsi la situation : "Au total, donc, la France est plus égalitaire que les autres groupes de pays concernant les seuls salariés à temps plein. Sur l’ensemble de la population, et en prenant en compte l’ensemble des revenus hors impôts et taxes, elle est très inégalitaire, sans doute pour une large part à cause des écarts d’accès à l’emploi. Les transferts et taxes opèrent une très forte redistribution, équivalente à celle des pays scandinaves mais supérieure à celle des pays rhénans et surtout anglo-saxons. C’est grâce à ces transferts que la France est finalement moins inégalitaire, en termes de distribution de revenus, que les pays anglo-saxons et aussi inégalitaire que les pays rhénans.".

Tout va mal, mais... les NTIC n'ont pas encore apporté en France tout leur potentiel. Pourquoi ? Parce que nos marchés (du travail et des biens) ne sont pas assez libéralisés, dans un contexte où le niveau d'éducation est également plus faible. Il faudra savoir saisir cette opportunité, nous disent Aghion, Cette et Cohen.

Alors, il faut "penser autrement", c'est le titre du chapitre suivant. On s'attend à une fulgurance, à une pédagogie bien sentie, une parole d'experts maniant la synthèse et le debunking d'idées fausses avec brio, comme un certain nombres d'économistes sont capables de le faire. Oui, je sais, je tue un peu le suspens en abusant d'une ironie déjà perceptible. J'ai précédemment prévenu que le style et le rythme de l'ouvrage n'étaient pas à la hauteur de ce genre d'attentes. La cible de ce chapitre est "le keynésianisme primitif" dont la France serait la prisonnière. Je ne peux que repenser à cette sortie de Le Boucher qui m'a passablement fatigué un samedi il y a quelques mois. Lire le même préambule en 2014, après 6 ans de great recession inquiète. Mais, en invétéré optimiste, je me dis que ça va aller. Nos auteurs ne sont pas des Le Boucher, tout de même. Non, pas tout à fait. Ils sont presque pires. Entendons-nous bien : les y a qu'à-faut qu'on de la dépense publique, de l'impôt, de la hausse du Smic à tout-va, au nom de Keynes, au nom de tout et n'importe quoi, sont des plaies. Comme je l'expliquais dans ma critique du texte de Le Boucher, le keynésianisme a un temps de prédilection, qui est la récession. Notre incapacité à réduire par moment les déficits nous coûte probablement aujourd'hui des marges de manoeuvre budgétaires, réelles ou supposées. Mais jugez plutôt. Pour recaler les politiques keynésiennes, les auteurs nous disent d'abord que du fait de la mondialisation, on ne peut pas relancer. Oui, oui, un multiplicateur est plus faible en économie ouverte, c'est vrai. Mais, conscients probablement que l'argument est un peu léger suite au choc de demande subi ces dernières années (oui, oui, il y a eu un choc de demande négatif ; ce qui, je le précise, n'exclut pas une tendance négative sur l'offre aussi, pour d'autres raisons), les auteurs prennent le soin d'instiller une dose de Master 1 à leur démo de L1. Je cite in extenso, tellement c'est beau : "A cela s’ajoute une autre controverse, celle qui porte sur l’importance du « multiplicateur » keynésien : des études récentes montrent qu’une augmentation permanente des dépenses publiques de l’ordre de 1 % du PIB augmente le PIB de beaucoup moins que 1 %. L’effet multiplicateur est donc bien plus faible qu’on ne le croit. Il peut même être nul ou presque à moyen et long terme : si les entreprises ne sont pas assez compétitives et si les rigidités sur le marché du travail sont telles qu’une baisse, même légère, du taux de chômage se traduit par une augmentation des salaires qui dégrade encore la compétitivité, alors la demande publique supplémentaire se substituera à une demande privée préexistante, et l’activité ne sera pas durablement dynamisée. Mais l’endettement public, lui, aura augmenté. La politique macroéconomique dans une économie de l’innovation doit donc dépasser ce que nous considérons comme une interprétation simpliste de la pensée de Keynes, à savoir cette idée de la relance par la consommation et de la gestion du cycle par la demande.". On se pince, on regarde la date de publication du livre... Non, non, il n'a pas été publié en 2009. Une seule référence est citée en note. Cette référence, c'est Alesina et alii. Ce n'est pas anodin. Rappelons simplement un peu l'état du débat sur l'impact des politiques budgétaires. Quand la crise éclate en 2008, la politique budgétaire n'est plus un sujet de recherches très dynamique (en termes relatifs). Depuis les années 1990, on considère parmi les économistes que le bon outil de stabilisation de la conjoncture est la politique monétaire, qui a donné de bons résultats (c'est un peu plus compliqué en zone euro, mais passons). D'autant plus que les estimations de multiplicateurs budgétaires à ce moment là sont effectivement assez basses, de l'ordre de ce que présentent Aghion, Cette et Cohen. Mais, en l'espace de quelques années, les économistes se remettent au travail sur le sujet et arrivent à deux ou trois conclusions un peu différentes : un, quand la politique monétaire est confrontée à une récession d'envergure, amenée par une grave crise bancaire, elle patine passablement, arrivant aux limites de ses capacités à baisser les taux, puisqu'ils sont proches de zéro (ce qu'on appelle le zero lower bound). Deux, il faut donc se demander ce que la politique budgétaire peut apporter. Trois, pour la profession, il se trouve qu'elle peut apporter un peu plus que prévu, sauf si Alesina et quelque co-auteurs ont raison (et si Reinhard et Rogoff n'ont pas raison aussi avec leur histoire de ratio à 90%). Ce qui est loin de faire l'unanimité. Petit à petit, des gens très sérieux comme Christina Romer ou Brad DeLong et Lawrence Summers aux États-Unis (on pourrait encore en citer un bon nombre, dont les gens de l'OFCE), revoient sérieusement à la hausse la valeur plausible du multiplicateur. Et, en 2013, c'est Blanchard et Leigh, du FMI, qui en arrivent à la même conclusion, qu'on pourrait sobrement résumer ainsi : "Y a eu comme un problème d'estimation, le multiplicateur est plus élevé que prévu" (et non pas "on a fait des erreurs de calcul", comme certains idiots l'ont relaté). Notamment, parce qu'ils constatent que les politiques d'austérité ne marchent pas, au contraire. Bref, le message que je veux faire passer est assez simple. Il y a eu un débat, un débat animé. L'idée que les travaux d'Alesina puissent être adaptés à la situation présente a progressivement reculé, essentiellement devant les faits. Ça ne discrédite nullement les travaux d'Alesina et de ses coauteurs. Mais, déjà en 2010, Perotti, avec qui Alesina avait publié les premiers textes sur la relance par "consolidation fiscale" (en gros, donc, l'idée que réduire les déficits par la biais d'une baisse des dépenses pouvait avoir un effet de relance sur l'économie), marquait ses distances avec une acceptation systématique des conclusions qu'elle implique. Alesina lui-même se montre prudent sur le sujet. Et vlan, que retiennent les auteurs du livre comme seule et unique étude ? Eh oui... A un détail près : l'incroyable incohérence entre le premier chapitre et la conclusion. Dans la conclusion du livre, les auteurs nous expliquent qu'il aurait fallu soutenir la demande en prévoyant un agenda crédible de rétablissement des finances publiques. Soit. Je ne vais pas dire le contraire. Mais j'avais cru comprendre que les politiques keynésiennes ne fontionnaient pas...

La fin justifie probablement les moyens. Il y a peut-être de bons et de mauvais mensonges. Néanmoins, j'ai horreur de lire un texte qui comprend entre les lignes le message "plus c'est gros, mieux ça passe". Car, ce n'est ni plus ni moins que cela.

Alors, pourquoi envisager un "bon" mensonge ? Parce qu'il y a, je suppose, une idée derrière tout ceci : si on n'arrive pas à sortir du débat relance conjoncturelle vs réformes structurelles, nos arguments - aussi bons soient-ils pour le futur - ne passeront pas. La relance est prisonnière du contexte européen. Nous voulons offrir un programme réalisable. Tant pis pour le présent, préparons le futur et imposons des réformes structurelles. La démarche est doublement hasardeuse. D'une part, mal informer n'est jamais très bon en matière de pédagogie. D'autre part, faire l'hypothèse que le futur ne dépend pas d'un présent aussi atypique que le nôtre est risqué. Outre qu'une conjoncture dépréciée a des effets potentiellement durables sur l'économie (dans le jargon, on parle d'hystérèse), l'économie politique de la réforme pose irrémédiablement une question simple : peut-on réformer en plein marasme économique et social ? Certaines répondent oui, d'autres non. L'Histoire montre que les deux réponses sont possibles. Aucune analyse sérieuse n'est apportée par les auteurs. Si changer de modèle en France pouvait consister simplement à vendre une solution par la persuasion, alors cela fait bien longtemps que ce serait fait. C'est particulièrement en cela que le livre déçoit beaucoup. Présenté comme un exercice de pédagogie d'économie politique, il s'avère très fruste sur ce plan. Alors, passons à la suite et à ce programme de réforme structurel puisque, sans vraiment nous démontrer qu'il est le seul viable, c'est ce que les auteurs ont décidé de servir.

Dans la boîte à outils de correction du "keynésianisme primitif", il y a l'idée qu'il faut transférer les cotisations sociales sur la TVA, pour opérer une dévaluation fiscale qui taxe les produits étrangers et accroissent la compétitivité des firmes françaises. La fameuse TVA sociale. Soyons clairs : peut-être que c'est utile, peut-être pas. Difficile d'en faire un cheval de bataille central. Ce que les auteurs ne font pas forcément, du reste. Ensuite, dans la lignée des travaux d'Alesina, une fois actée la baisse des déficits, cette baisse devra se faire par la baisse des dépenses publiques, par la hausse des prélèvements. L'argument se tient : la baisse des dépenses permet potentiellement d'accroître la productivité des services de l'État et la hausse de la pression fiscale n'est pas forcément une bonne nouvelle en termes de décisions économiques et de confiance des entrepreneurs. Côté demande, ce n'est pas forcément fabuleux mais, on vous l'a dit : la demande, on s'en moque, on réduit les déficits (comme le Suédois des années 1990...).

La suite des préconisations en matière fiscale nous ramène encore un peu plus vers des considérations dignes d'intérêt. Depuis des années, Aghion milite pour un système fiscal qui taxe davantage la consommation, impose le capital à un taux constant (voire forfaitaire, et modéré) et taxe les revenus de façon progressive. L'idée est qu'un impôt comme la TVA n'est pas régressif, que taxer excessivement le capital réduit la croissance et que l'impôt sur le revenu, totalement purgé de ses niches, est l'outil adapté pour redistribuer. C'est le cocktail retenu par les pays scandinaves et, aussi bien conceptuellement que dans les faits, il a une cohérence indéniable. En France, cette option est en concurrence avec celle de Thomas Piketty, qui elle aussi a ses arguments. On peut pencher vers l'une ou l'autre, mais elles ont toutes les deux un avantage : débarrasser le système français de bon nombre de tares, à commencer par sa complexité et son absence de lisibilité. Les auteurs insistent sur le fait que la taxation de l'épargne, qui n'est qu'un revenu non consommé est incohérente et qu'il vaut mieux réduire les inégalités à la base en taxant les revenus du travail et les successions. La correction des effets pervers de la taxation du capital par le biais de subventions (type crédit impôt recherche) n'est pas une solution, dans la mesure notamment où elles créent des effets d'aubaine, plus qu'une réelle incitation à investir et entreprendre.

C'est en amont qu'on combat les inégalités, en accroissant la mobilité sociale, ce qui passe par le système éducatif (initial et continu) et la libéralisation du marché du travail. Vaste chantiers, sur lesquels le point de vue des auteurs peut-être résumé ainsi. La mobilité sociale s'accompagne généralement de plus de croissance. Des marchés concurrentiels favorisent la mobilité sociale. Des marchés concurrentiels favorisent l'innovation, car le seul individu capable de déloger un entrepreneur (schumpeterien) est un autre entrepreneur. Une économie moderne est une économie qui repose sur une réallocation permanente des positions. Le corrolaire est le besoin d'un marché du travail plus fluide. Le droit du travail français est inefficace. Plus que sa simplification, c'est sa redéfinition par les "partenaires économiques" (le terme "partenaires sociaux" semble soigneusement évité ; vu leur comportement, on peut comprendre). La protection sociale ne doit pas être démantelée mais conçue pour "renforcer la fonction protectrice pour les plus défavorisés et en adapter les particularismes les moins performants".

Il n'y a pas de lien systématique entre moyens et qualité du système scolaire. Sur le marché du travail, le Smic est un mauvais instrument de lutte contre la pauvreté et ses conséquences du point de vue de l'emploi sont plutôt négatives. On doit lui préférer des dispositifs comme le RSA. Il faudrait geler partiellement le Smic, modifier ses critères de revalorisation (selon l'âge, les régions, etc.) et mobiliser des moyens pour la formation professionnelle des smicards.

D'autre part, une bonne politique industrielle doit suivre quelques principes modernes, que Philippe Aghion a déjà soutenus par ailleurs. Sur la croissance, les auteurs s'opposent aux décroissants et soutiennent une optique de développement durable, une transition énergétique, au sujet de laquelle ils soulignent qu'il ne faut pas se faire d'illusions : elle aura un coût net. Sur ce sujet, Aghion, Cette et Cohen prennent position en faveur des idées de ceux qui (à l'instar de Nicholas Stern) prônent un changement rapide (plutot que graduel, comme le soutiennent des auteurs tels que William Nordhaus). Mais avec un argument peu diffusé, qui ignore momentanément le sort des "générations futures" et est axé sur l'idée que si l'on veut une transition énergétique, il faut éviter que les entreprises ne continuent à investir dans des technologies polluantes. Ce qui, du fait de l'apprentissage par la pratique qu'elles réalisent au cours du temps sur ces technologies, les incitent de moins en moins à basculer sur des technologies propres, de plus en plus coûteuses pour elles. C'est un argument de dépendance au sentier qui est pertinent.

La réforme de l'État est un impératif dans le dispositif de réformes d'ensemble. Les déficits publics paralysent l'action de l'État dans les domaines où elle produit des résultats efficaces. Le respect du principe des stabilisateurs automatiques devrait s'imposer afin de pouvoir stabiliser la conjoncture (étrange néanmoins, on avait cu comprendre que ça ne marchait pas) et soutenir l'innovation au travers des différentes interventions qui le permettent. Sur quoi agir et pourquoi ? "Pourquoi le service public coûte-t-il tellement plus cher en France que dans d’autres pays développés, à résultats équivalents ? La ou plutôt les réponses s’appellent millefeuille territorial avec duplication entre les différents niveaux administratifs ; multiplicité géographique et sectorielle des caisses sociales ; multiplicité des régimes de retraite ; liberté de tarification et de prescription des médecins de ville ; absence de concurrence sur les médicaments ; recours excessif aux urgences hospitalières, etc.". Pour changer cela, il faut suivre les exemples de l'Australie, du Canada et de la Suède, qui ont su réformer leur État dans les années 1990. Pour tous ces pays, "des facteurs communs expliquent pourquoi la réforme de l’État a été menée à bien dans ces trois pays. Tout d’abord, dans chaque cas, une crise a agi comme un catalyseur des réformes en déclenchant l’arrivée d’un nouveau gouvernement. Ensuite, une volonté commune de remettre à plat les missions publiques plutôt que de se contenter d’une politique du rabot s’est affirmée, ainsi qu’une même détermination à mettre en place des règles strictes de gouvernance de la dépense publique à plus long terme.". La lecture de cette partie laisse encore sceptique. Et pour cause : même si on a envie d'y croire et que l'approche n'est vraiment pas dénuée d'intérêt, on ne voit pas en quoi l'exemple de trois pays dans les années 1990, dont les situations ont comme seul point commun véritable une hausse de l'endettement public et du chômage dans un contexte d'ensemble assez différent (l'Australie n'est pas dans l'UE, la conjoncture internationale n'était pas aussi détestable qu'actuellement, etc.), pourrait servir de guide ultime à une réforme française. On retrouve ici la sensation désagréable qui accompagne la lecture du livre : des prescriptions qu'on peut vouloir suivre sont présentées comme indubitablement souhaitables au travers d'arguments qui sont in fine assez "forcés". Comment emporter la conviction du lecteur de cette façon ? Par le martèlement d'arguments qui se répètent. Car l'ouvrage a cette particularité, comme je l'ai déjà mentionné, de se répéter souvent (et moi aussi, du coup...). Il procède en fait par une avancée progressive qui a les qualités de ses défauts. On peut la présenter ainsi : on résume, on répète en approfondissant, puis on recommence. Les qualités de la répétition sont connues. Mais la répétition n'est-elle pas la traduction d'un manque de percussion des arguments ? Je suis partagé.

En tout cas, "les réformes paient !" nous disent les auteurs, graphiques du PIB, du taux de chômage et du ratio de dette publique à l'appui. L'économètre qui sommeille en nous ne peut s'empêcher de se demander si ces corrélations implicites qui se présentent en causalités ne nous racontent pas des bobards. Mais que faire ? Après tout, d'une part, ce sont peut-être des graphes qui sont appuyés sur des travaux économétriques plus approfondis (mais non explicités ici), d'autre part, si ce n'est relever ce que d'autres ont déjà relevé sur le sujet, et sauf à nier qu'une réforme de l'État puisse être efficace, il est raisonnable de donner du crédit à l'analyse. Il faut donc accepter un instant son ignorance plus ou moins résiduelle et conclure que, de toute façon, oui, accroître la productivité de l'État ne nous ferait pas de mal. Comment, dans le détail ? C'est une autre histoire. Il serait ici trop long de décrire toutes les réformes envisagées sur tous les points mentionnés plus haut comme les chantiers prioritaires. Attardons nous sur les justifications de refonte de la protection sociale. Les solutions proposées sont un patchwork technique qui va de l'allongement de la durée de cotisation pour les retraites au questionnement du régime des intermittents du spectacle. La cohérence d'ensemble réside dans l'idée que le système actuel, organisé par branches, est devenu inadapté à une économie de la mobilité. Un diagnostic assez répandu chez les économistes et sociologues du travail.

Le détail des mesures sur la mobilité sociale met l'accent sur l'éducation, pour commencer. Il repose sur des idées simples : suivi individualisé, compétence des enseignants, décentralisation. Dans le supérieur, il s'agit en premier lieu de favoriser une diversité des filières, à l'intérieur desquelles les choix d'orientation définitifs sont retardés. Ensuite, il faut viser l'"excellence universitaire". Ce qui, si j'ai bien suivi, consiste à dire qu'on doit avoir... de bonnes facs. De surcroît, il doit exister une "émulation" entre les établissements. Un des axes de travail pour soutenir ces objectifs est de briser la dichotomie universités - grandes écoles, inefficace et injuste pour les auteurs.

Hormis la formation initiale, la réforme de la formation professionnelle est un impératif. On le sait depuis longtemps et la loi de janvier 2014 est un pas en avant, mais le premier seulement. Bizarrement, c'est dans ce contexte qu'est évoquée une première fois la protection de l'emploi. Avec le discours classique qui me laisse dubitatif depuis un moment, quant à ses fondements académiques. Toujours est-il que pour résumer la doctrine des auteurs sur la formation professionnelle, il faut suivre l'Allemagne, où "plutôt que de recourir à l’obligation légale de formation, on donne des incitations fiscales directes aux employés pour suivre des programmes de formation. En outre, les employés reçoivent directement les subventions ou chèques formation de l’État et ensuite ils peuvent choisir quel programme de formation ils souhaitent financer avec ces fonds publics, autrement dit en Allemagne on fait jouer la concurrence entre les différents prestataires de formation. Nous proposons de faire évoluer notre système de formation professionnelle vers un modèle similaire, ce qui appelle également une réforme du mode de financement des organisations représentatives patronales et syndicales.".

On revient au marché du travail immédiatement après les préconisations en matière de formation professionnelle. Il faut accroître le taux d'emploi des jeunes, en encourageant le travail étudiant à temps partiel (qui, selon les études, en dessous d'un certain volume horaire, ne nuirait pas à la réussite), avec un système de cotisations (et droits) particulier. Les "freins institutionnels à la mobilité" doivent être combattus aussi. Entendre par là revoir certaines dispositions comme les droits à l'indemnité de fin de carrière, la fiscalité des revenus locatifs ou l'accès à un autre logement social dans une nouvelle zone géographique. Bizarrement, rien n'est dit sur les droits de mutation, qui mériteraient pourtant aussi une mention. Certains changements de procédures en cas de litiges entre employeurs et salariés sont mis en avant, afin de raccourcir les procédures. Sur le contrat de travail, les auteurs soulignent à juste titre que seul, il n'est pas une panacée. Pour résumer leur point de vue, on peut dire qu'il se situe dans la lignée du désormais fameux rapport Blanchard & Tirole. Et pour clore cette série de propositions sur le marché du travail et la formation, vous l'avez compris, le but ultime est de mettre en place une flexisécurité, made in France.

La libéralisation des marchés de biens et services est un impératif pour les auteurs, qui s'appuient sur le niveau élevé des indices de réglementation de ces marchés en France. L'argument est bien connu ici aussi et se trouve au coeur de l'actualité avec la loi Macron. D'autres secteurs sont concernés : l'énergie, les médicaments, la distribution (autre secteur qui fait couler beaucoup d'encre depuis un certain temps ; voir par exemple ceci, cela, ou encore ça), en particulier. Chaque marché présentant des caractéristiques spécifiques, les préconisations des auteurs y sont très différentes, mais vont dans le sens de plus de concurrence. Au final, ce qui en est attendu est plus de croissance et d'emploi. Le chapitre s'achève sur les préconisations de politique industrielle, qui détaillent un peu plus ce qui a été mentionné plus haut (je renvoie encore à cette note de lecture d'un précédent livre coécrit par Aghion).

Le chapitre suivant est consacré à la réforme fiscale, dont les grandes lignes souhaitées ont été données en début d'ouvrage. Après une comparaison du système socio-fiscal français avec ceux des pays rhénans et scandinaves, les auteurs préconisent réduire le poids des cotisations sociales sur les salaires (santé et politique familiale seraient financées sur l'impôt), une augmentation de la TVA à 25% en contrepartie (le terme "TVA sociale" est utilisé), une baisse de l'impôt sur le revenu (avec un accroissement de la progressivité, en créant une tranche marginale à 50% et par la suppression des niches fiscales), une baisse de l'impôt sur les sociétés (et une suppression des niches fiscales type crédit impôt-recherche, patchs improductifs qui ne compensent pas intelligemment une lourde imposition) et une fiscalité effective des successions. La fusion impôt sur le revenu et CSG est exclue.

Le dernier chapitre est une simulation des réformes envisagées par un modèle économétrique (à l'aide du programme MacSim). Il serait trop long de détailler les hypothèses retenues dans ce chapitre intéressant. Disons que, sans surprise, selon les évaluations des auteurs, leur programme de réformes aurait un impact positif.

La conclusion du livre démarre sur le paragraphe évoqué plus haut et qui laissera le lecteur sans voix, puisque, même s'il démarre sur des questions structurelles, il est également une ode aux politiques conjoncturelles de soutien de la demande. Il est bon de le reproduire in extenso : "Le contraste entre les performances récentes de l’économie américaine et celles de la zone euro est frappant : la reprise se confirme aux États-Unis alors qu’elle marque le pas du côté européen. La meilleure posture des États-Unis est partiellement due à l’existence de facteurs structurels et technologiques. Les États-Unis se sont dotés d’institutions et de politiques qui favorisent l’innovation, ils sont à la pointe dans la plupart des secteurs innovants, en particulier le numérique et les biotechnologies. Leurs marchés sont réactifs et ils jouissent d’une énergie bon marché. Mais il y a aussi autre chose : les États-Unis et l’Europe n’ont pas suivi la même stratégie macroéconomique de réponse à la crise. Les États-Unis ont d’abord assaini leur système bancaire et, par ailleurs, ils ont donné aux ménages le temps de se désendetter. La Réserve fédérale a mis en œuvre de son côté une politique de soutien à la demande. Elle a réduit ses taux directeurs et s’est montrée très audacieuse en matière de quantitative easing : en rachetant massivement des bons du Trésor américain sur le marché secondaire, elle a injecté de la liquidité dans l’économie. Les autorités américaines ont repoussé l’effort d’ajustement budgétaire : celui-ci vient tout juste d’être engagé au terme de l’accord bipartisan conclu en décembre 2013.". En un sens, tout ce que les auteurs nous déconseillaient fortement quelques chapitres plus tôt. Le reste n'est que littérature.

En définitive, que vaut ce texte, élu livre d'économie 2014 ? D'un côté, il y a un travail de synthèse important, sur de nombreux sujets, avec beaucoup d'informations, de repères d'analyse qui ne peuvent nuire au grand public et la volonté de participer au débat public en proposant un programme. D'un autre côté, il y a une structure et une forme totalement indigestes, des partis pris qui décrédibilisent passablement l'ensemble, sans même parler des quelques incohérences qui ne sont pas anodines. En outre, il passe à côté de la question essentielle qu'il affirme vouloir solutionner au départ : celle de la méthode de la réforme, qui se limite finalement à un genre de "lisez, vous allez voir, nous avons des arguments et nous parlons de l'Allemagne et de la Scandinavie". Ce qui ne suffira évidemment pas, dans un pays où faire usage du benchmarking international avec insistance ne fait que créer de farouches résistances, plus ou moins rationnelles et justifiées. Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, en réalité... Globalement, Changer de modèle est décevant.

▲ P.Aghion, G.Cette, É.Cohen, Changer de modèle. , Odile Jacob, 2014 (22,90 €)